Cette réunion était présidée par Cécile Bigot Dekeyzer, secrétaire générale du MASA, accompagnée notamment par sa nouvelle adjointe, Noémie Le Quellenec, le chef du SRH Xavier Maire, la directrice générale de l’alimentation Maud Faipoux, le directeur général de l’enseignement, Benoit Bonaimé, et de la recherche et le directeur générale de la DGPE Philippe Duclaud.

La CFDT était représentée par Frédric Laloy, Emmanuel Biseau, Marc Joumier, Stéphanie Clarenc et Jean-François Le Clanche.

Après être intervenue au nom de l’intersyndicale du MASA sur la situation des SEA et des services SSA (plus loin dans le compte-rendu), la CFDT a poursuivi sur la rémunération et les conditions de travail de l’ensemble des collègues du MASA :

« Les agents du MASA attendent des augmentations de salaires, plus de reconnaissance, de meilleures conditions de travail.

Ils attendent qu’on leur parle du sens du travail, de transition écologique, d’évolution de carrière… et le gouvernement leur répond : mérite, semaine en 4 jours, suppression des catégories, licenciement … ce n’est pas acceptable pour la CFDT !

Vous allez me répondre que cela est du ressort du ministère de la fonction publique… C’est vrai… en partie…

- Car la revalorisation de l’IFSE est portée par le MASA… Où nous en sommes-nous ?

- Car les conditions de travail et la qualité de vie au travail sont largement du ressort du MASA … Et la seule perspective d’amélioration mise sur la table aujourd’hui en CSA ministériel est la semaine en 4 jours, alors que les attentes de beaucoup d’agents sont ailleurs… où en est-on de l’accord sur la qualité et des conditions de vie au travail ?

- Car l’agro-écologie est en grande partie du ressort du MASA … Pensez-vous toujours que l’environnement n’est pas le grand perdant de la crise agricole ?»

En résumé, à noter :

- quelques clarifications utiles : PSC mutuelle et prévoyance, semaine en 4 jours, nouveau prestataire pour les signalements en cas de harcèlement, discrimination, violence sexiste ou sexuelle…

- quelques avancées en vue : indemnité de remplacement en abattoirs, système de ticketing pour les questions RH…

- mais beaucoup trop de dossiers en retard : revalorisation de l’IFSE, remboursement domicile/travail, revalorisation des contractuels vétérinaires, accord QVCT, reconnaissance en catégorie active pour les agents en abattoirs et SIVEP…

- voire en stand bye : revalorisation de l’indemnité de stage à l’INFOMA…

- et une situation alarmante dans beaucoup de SEA et de l’incompréhension et de l’inquiétude dans beaucoup de services SSA.

Rémunération : quelques avancées, mais trop de sujets en attente !

IFSE : comment avancer en reculant ?

Interrogée par la CFDT sur la revalorisation de l’IFSE, le chef du SRH répond que le dossier est en cours de négociation avec le contrôleur budgétaire, ce qui avait déjà été annoncé en février dernier… Pour la secrétaire générale, c’est « un sujet prioritaire » mais elle insiste sur la difficulté des négociations. Elle s’engage à revenir vers les organisations syndicales dès qu’il y aura des nouvelles… Difficile d’y voir clair à ce jour !

Pour la CFDT, force est de constater que la parole du chef du SRH est sujet à caution :

- Plus de 4 mois de négociations avec le contrôleur budgétaire ? Certes, il y a eu un rabot sur les crédits… mais cette information était déjà connue en février et la question du maintien de la revalorisation de l’IFSE avait déjà été posée. On peut se demander si la négociation était vraiment initiée…

- Enfin, sur la date d’effet de cette revalorisation : elle était initialement fixée au 1er janvier puis au 1er juin 2024. Ne nous voilons pas la face, une rétroactivité au 1er juin serait maintenant une bonne surprise… plus le temps passe et plus la date de mise en œuvre risque de reculer. La CFDT entend les enjeux financiers que cela peut représenter pour le MASA sur une année pleine. Ceci dit, qu’est-ce qui empêche le SG de communiquer un ordre de grandeur de la dépense ? On pourrait alors mieux comprendre les délais avec un montant et ainsi rassurer les agents en attente

Par ailleurs, le SG ne prévoit plus de nous transmettre la mise à jour des cartographies de fonctions (à telle fonction correspond tel groupe RIFSEEP et il est prévu une certaine harmonisation notamment entre filières administratives et techniques) … contrairement à l’engagement pris lors du groupe de travail de février dernier…

Pour la CFDT/SPAgri, le pouvoir d’achat des agents du MASA est une priorité… et force est de constater que les agents n’ont aujourd’hui aucune perspective de hausse de leur rémunération en dehors de l’éventuelle progression dans les échelons et d’une mobilité sur un poste à groupe RIFSEEP plus élevé… sauf éventuel changement de gouvernement à venir.

Remboursements domicile/travail : attention aux ralentisseurs !

De nombreux dossiers de prise en charge ou de régularisations de remboursement transport domicile/travail reste en souffrance. Le SRH a indiqué qu’il y avait un volume important de dossiers à traiter et que le calendrier initialement prévu ne pourrait être tenu (le retard devait être rattrapé d’ici fin juin).

A ce stade, ce sont près des ¾ des dossiers qui ont été traités par le SRH. Il est annoncé une régularisation pour la fin de l’été pour les dossiers restant en souffrance.

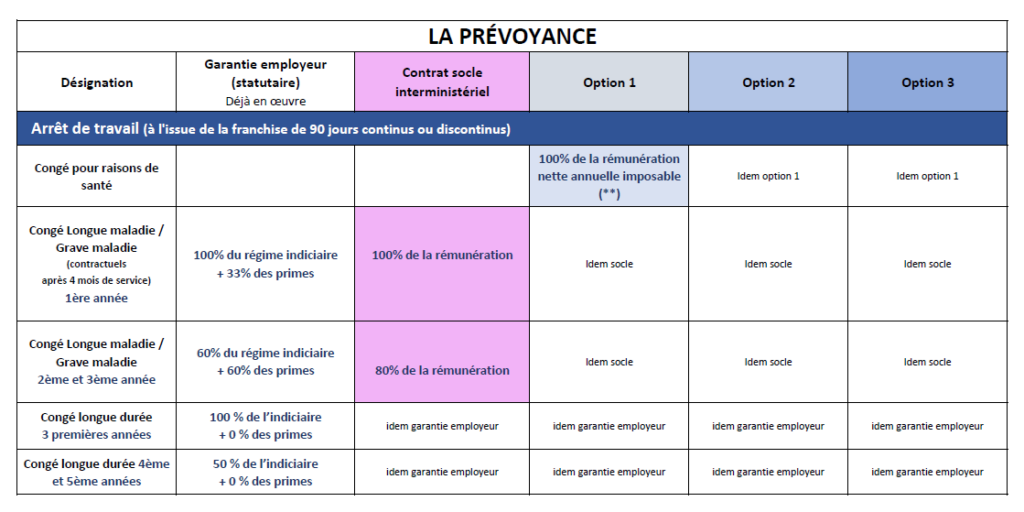

PSC mutuelle et prévoyance au MASA : c’est bientôt parti !

La PSC « santé » (mutuelle) du MASA sera opérationnelle au 1er janvier 2015 (consulter notre article ici).

Mais pour connaître les montants de notre future mutuelle, il faudra patienter en tout cas jusqu’au 26 juin.

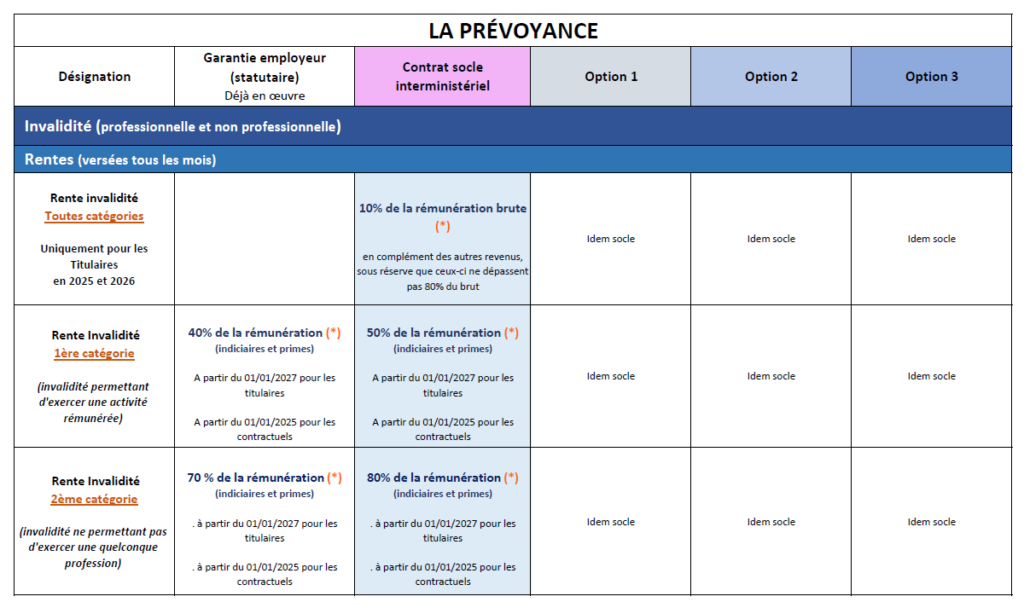

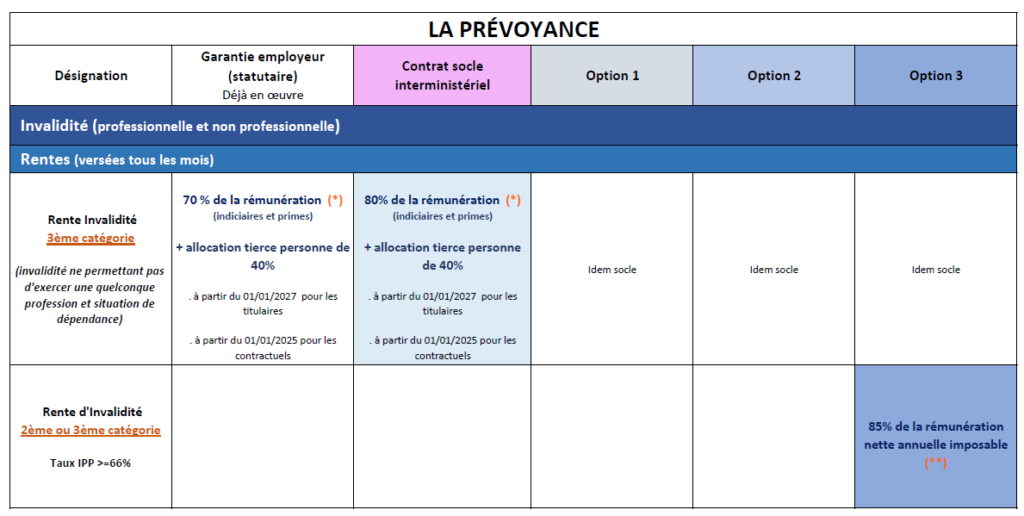

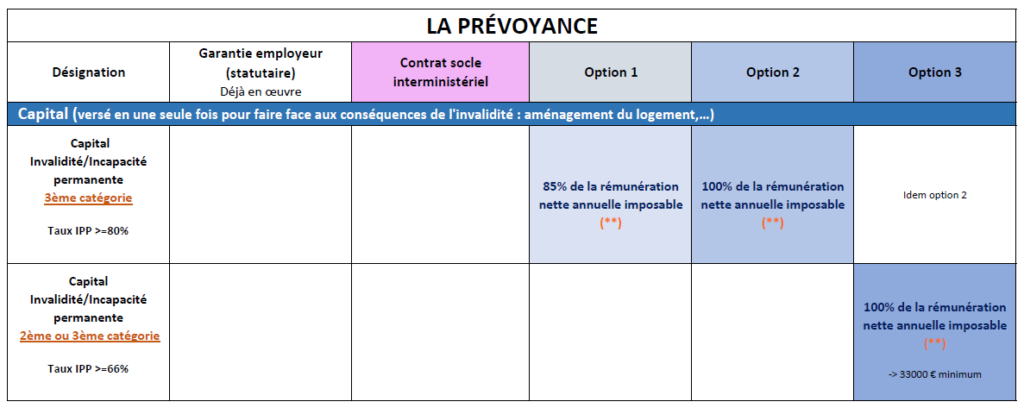

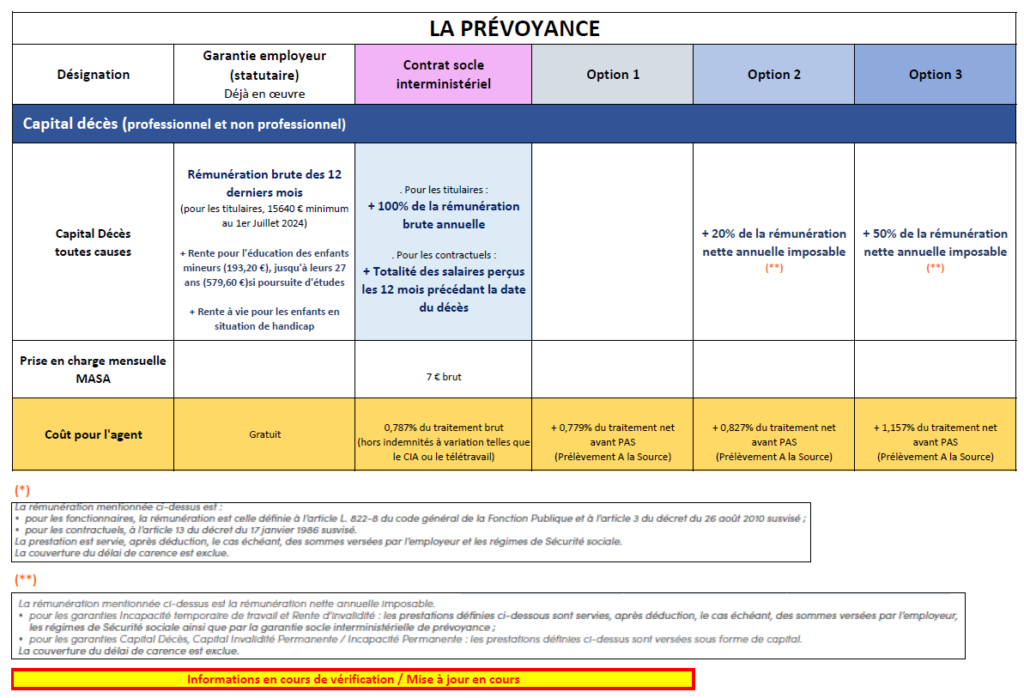

Côté prévoyance, le chef du SRH a dit qu’elle sera également opérationnelle dès le 1er janvier 2025. Le SRH prévoit une communication aux agents dès lors que le marché sera officiellement confié au prestataire retenu.

PSC pour les agents du MASA en PNA au MTE : ce sera la PSC du MTE !

Avec la mise en place de la PSC, la CFDT souhaitait savoir comment seraient traités les agents du MASA accueillis en PNA au MTE et dont la gestion administrative et financière est aujourd’hui confiée au MASA dans le cadre d’une délégation de gestion. Le chef du SRH a répondu que la PSC des agents du MASA en PNA au MTE sera bien celle du MTE.

Côté gestion au SRH, il semble compliqué pour la CFDT que les services du MASA s’approprient la mise en place d’un second dispositif de PSC (en plus de celui que le MASA doit déjà mettre en place). Par ailleurs, si la PSC de ces agents devait être installée par le MASA, la CFDT s’interrogeait sur les moyens humains supplémentaires à mettre en œuvre.

Le chef du SRH a répondu que la mise en place de la PSC pour les agents du MASA en PNA au MTE était une tâche qui ne pouvait être supportée par le MASA. Une réflexion est donc en cours pour revoir les modalités de la convention de délégation de gestion MASA/MTE datant de 2007 de manière à ce que le MTE reprenne intégralement la gestion de la paie de ces agents, et donc de fait la PSC. Le chef du SRH assure que la gestion administrative de ces agents restera par contre à la main du MASA.

Pour la CFDT, si la fin de la délégation de gestion sur le volet « paie » est actée, cela devrait permettre de mieux identifier les problèmes de paie (indemnitaire notamment) fréquemment rencontrés avec certains agents du MASA accueillis en PNA au MTE. La CFDT estime également que c’est une bonne nouvelle pour les gestionnaires du SRH, en espérant que cela leur redonne un peu de souffle pour gérer leur charge de gestion. Enfin s’agissant de la PSC, chaque employeur restera responsable de sa mise en place et ce choix devrait permettre de limiter les risques d’erreurs.

Jeux olympiques et paralympiques 2024 : des astreintes via une révision du RIALTO en AC ?

L’administration informe que le sujet des astreintes pour les agents affectés au SNUM va être travaillé de manière plus large sur le secteur de l’administration centrale pour cette période des JOP, notamment avec un travail sur le RIALTO. Ce point a été évoqué lors du CSA-AC du 12 juin dernier (compte-rendu à venir).

Revalorisation de l’indemnité de stage à l’INFOMA pour les TSMA… circulez, y’a rien à voir !

Les indemnités de stage des enseignants stagiaires avaient été réévaluées, aussi la CFDT-SPAgri en avait profité pour demander un traitement identique pour les stagiaires de l’INFOMA. L’administration avait alors répondu qu’elle étudierait la question. La CFDT demande la suite donnée : la réponse de l’administration est sans équivoque et négative… dans la mesure où cette indemnité est basée sur des textes interministériels, le MASA ne peut décider seul d’en faire évoluer le contenu.

Si la CFDT-SPAgri comprend les fondements réglementaires, elle regrette vivement que l’administration n’évoque même pas, à minima, sa volonté d’ouvrir un chantier avec les autres employeurs publics concernés. Cela serait pourtant une mesure d’attractivité pour des agents souhaitant devenir TSMA dans un contexte de forte inflation et de difficultés à se loger !

IAE-élèves : une revalorisation indiciaire… sans impact sur la feuille de paie

L’administration a présenté un décret visant à augmenter les indices de la grille des IAE élèves pour lesquels la rémunération correspondante était jusqu’à présent inférieure au SMIC , ce qui obligeait le SRH à « forcer » les indices en gestion administrative… Le décret présenté permet donc juste de régulariser la situation.

Si ce projet de texte ne pose pas de difficulté particulière, la CFDT/SPAgri déplore le fait qu’il faudra repasser systématiquement par un texte similaire en cas d’évolution du SMIC qui conduirait à nouveau à ce que les indices de pied de grille correspondent à une rémunération plus faible que le SMIC… il aurait aussi pu être proposé des indices un peu supérieurs !

Revalorisation des contractuels vétérinaires et de cat A : il va falloir attendre plus que prévu…

Le SRH informe que la revalorisation des contractuels vétérinaires est un chantier qui va finalement s’étaler jusqu’à la fin de l’année 2024 (et pas sur le premier semestre 2024 comme prévu initialement).

Depuis ce CSA-M, le chef du SRH a apporté la précision suivante pour les contractuels de catégorie A non vétérinaires (le 27 juin) :

– Contractuels occupant un poste classé A1 : la revalorisation a été faite

– Contractuels occupant un poste classé A2 ou A3 : 40% des revalorisations sont déjà effectives, 35% le seront sur la paye de juillet et les 25% restant sur la feuille de paye de août ou septembre

Indemnités de remplacement en abattoirs : la CFDT obtient gain de cause… en partie !

Les agents TSMA en abattoirs qui réalisent des remplacements en abattoirs ont pu constater (pour certains d’entre eux) que les montants versés via leur CIA ne correspondaient pas au nombre de jours de remplacement effectués car le plafond réglementaire de leur CIA avait été atteint. Le Chef du SRH s’était engagé à trouver dans les meilleurs délais une solution rapidement pour que ces agents perçoivent le différentiel jusqu’à aujourd’hui non perçu. La CFDT a souhaité connaître la solution envisagée.

Le chef du SRH a indiqué vouloir régulariser les montants de CIA non perçus en utilisant encore du CIA… ainsi le reliquat qui était attendu en 2023 devrait être payé sur le CIA versé en 2024…

La régularisation aura donc bien lieu … et ce grâce à la persévérance de la CFDT-SPAgri qui met ce sujet sur la table à chaque instance depuis fin 2023 !

Les agents concernés doivent ainsi recevoir en août, en plus du CIA lié à leur manière de servir (pour rappel, les apports de CIA sont de 800€ pour un technicien, 900€ pour un chef technicien ou un technicien principal, avant la modulation liée à la manière de servir), ce qui ne leur a pas été versé en 2023 au titre de leurs remplacements en abattoir en 2023. Il faudra le vérifier (ligne CIA sur la feuille de paie) et nous alerter si jamais ce n’était pas le cas !

Attention toutefois, les agents qui ont été plafonné en 2023 et qui ont à nouveau réalisé des remplacements en abattoir en nombre important en 2024 pourraient à nouveau subir un écrêtement de leur CIA en 2024 générant ainsi un nouveau reliquat à payer l’année suivante !

Enfin, cette solution génère des suivis administratifs un peu lourd pour les agents du SRH, des explications pour les agents concernés, des décalages de paiement et probablement des impacts sur leur motivation à remplacer en abattoirs…

Le chef du SRH a indiqué avoir sollicité le guichet unique de la DGAFP pour créer un vecteur indemnitaire propre aux remplacements en abattoirs … et éviter à terme le paiement de ces prestations dans le cadre d’un CIA plafonné qui génère beaucoup de difficultés et d’incompréhension.

La CFDT salue cette initiative même si le dossier n’en est qu’à ses débuts et qu’aucun calendrier ne semble fixé à ce jour… Il va donc falloir à nouveau de la persévérance pour régler ce problème une fois pour toute…

Détachement dans le corps des attachés et IAE… chaussée rétrécie ?

Le sujet concerne principalement des agents issus de corps d’enseignement affectés depuis parfois plusieurs années sur des postes en services déconcentrés (exemple : DRAAF/SRFD) ou en administration centrale. Ces agents se retrouvent souvent bloqués dans leur montant indemnitaire ou dans leur progression de carrière au moment d’une mobilité. La voie de détachement dans le corps des attachés d’administration ou dans celui des IAE semble être la solution pour offrir des continuités de parcours à ces enseignants au sein du MASA ou ailleurs.

Le chef du indique que les voies de détachement pour ces agents sont en cours de réflexion avec les services de la DGER en particulier. Il faut en particulier veiller aux effets de bords qu’il convient de bien identifier, notamment l’effet sur le pyramidage des carrières au sein des corps concernés.

Pour la CFDT, il y a évidemment un enjeu d’équité en matière de rémunération pour des agents assurant des missions identiques au sein d’un service mais dont les montants indemnitaires sont largement inférieurs à ceux des attachés ou IAE occupant les mêmes fonctions (plafond réglementaires des primes hors RIFSEEP). C’est aussi un enjeu pour redonner à ces agents un véritable rebond de seconde carrière. Pour autant, la CFDT restera vigilante sur les effets que de tels détachements pourraient avoir sur d’autres corps que ceux de l’enseignement, notamment les éventuels impacts d’accueil (respect de quotas) dans les corps de cat.A pour les corps de cat. B.

PSU et délégation en remise directe : l’intersyndicale du MASA attend toujours une réaction du ministre !

Sous l’impulsion de la CFDT-SPAgri, l’intersyndicale du MASA s’est exprimée d’une seule voix :

« Concernant la police sanitaire unique et la délégation des contrôles en remise directe, l’intersyndicale du MASA a écrit au ministre pour lui faire part :

- des difficultés rencontrées par les services,

- et de propositions concrètes pour améliorer la situation.

En parallèle, une pétition sur le même sujet circule et plus de 700 agents du MASA l’ont déjà signée.

La directrice générale de l’alimentation nous convie à un RDV informel ce jeudi au sujet de cette pétition et nous tenons à la remercier pour sa volonté de dialogue.

Mais les propositions que nous mettons sur la table sont essentiellement d’ordre politique, en particulier la clause de revoyure, et c’est donc bien avec le ministre ou son cabinet que nous souhaitons échanger.

Aussi, pouvez-vous nous dire si le ministre a prévu de répondre à notre lettre ouverte du 26 avril dernier ?

Et s’il a prévu de répondre favorablement à notre demande d’audience ? »

Comme seule réponse, la secrétaire générale du MASA et la directrice de la DGAL nous ont promis de transmettre le message… au ministre !

Mais au moment où nous publions cet article, le ministre n’a toujours pas répondu et son cabinet n’a toujours pas prévu de nous rencontrer… les élections législatives ont bon dos…

Ce sujet a largement été abordé en CSA Alimentation le 14 juin dernier (voir notre prochain compte-rendu à venir !) mais une réponse politique manque.

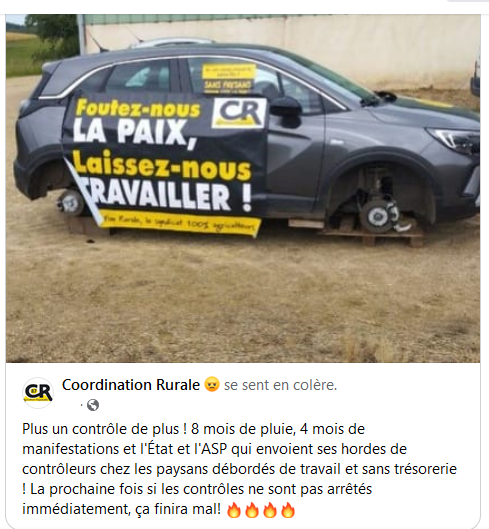

SEA : aucune annonce, quand l’administration d’en haut n’entend pas l’administration d’en bas…

Face à la détresse des SEA, le MASA conscient … mais aphone : aucune annonce pour améliorer le quotidien des agents dans les semaines à venir malgré la mobilisation intersyndicale !

Sous l’impulsion de la CFDT, l’intersyndicale du MASA a fait la déclaration suivante en ouverture du CSA ministériel :

« Concernant les services d’économie agricole, il y a, comme vous le savez, un ras le bol généralisé des agents. Ils sont exaspérés, épuisés, livrés à eux même face aux agriculteurs en détresse.

Madame la Secrétaire générale, vous en êtes consciente. Le directeur de la DGPE aussi. Le cabinet du ministre et le ministre lui-même également. Tant mieux.

Mais ce n’est plus des remerciements ou de l’empathie que les agents attendent. Ce ne sont pas des intérimaires ou la mise en place de groupes de travail aux objectifs vagues qui va les faire tenir. Non, la résilience a atteint ses limites. Les agents attendent un plan d’action opérationnel avec des échéances et des moyens.

Madame la Présidente, avez-vous des annonces à faire qui vont améliorer leurs conditions de travail dans les semaines à venir, en matière d’outils informatiques ou d’effectifs ?

Il est à rappeler que le MASA employeur a l’obligation de protéger et de préserver la santé de ses agents par tous moyens. Ce qui est en jeu ici est la qualité du service rendu aux usagers et, au-delà, c’est aussi l’image et l’attractivité de notre ministère auprès de nos concitoyens. »

La CFDT-SPAgri a doublé cette déclaration d’une question diverse sur le calendrier du plan de soutien pour s’assurer d’une réponse : lors du CSA Forêt Agriculture du 14 mai, il a été annoncé un plan de soutien des SEA avec des GT sans aucune autre précision sur les GT et les délais dans lesquels ils vont être réunis. Au vu de l’état d’urgence dans ces services, pourriez-vous nous répondre précisément sur les délais et les actions envisagées ?

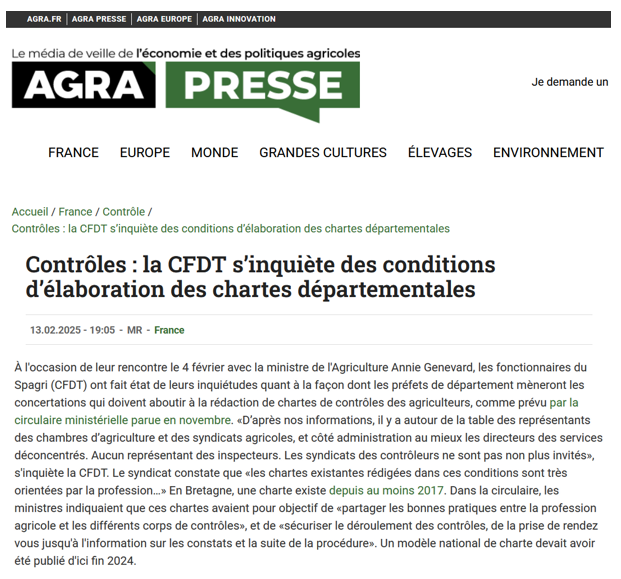

Ni la SG du MASA, ni le DGPE n’ont apporté d’élément précis de réponse. Pourtant, même la presse agricole se préoccupe de la situation des SEA aujourd’hui (consulter l’article de l’Agrapresse en fin d’article).

La raison est sans aucun doute la suivante : pour la secrétaire générale, « la situation des SEA n’est pas aussi dégradée que lors de la précédente campagne et c’est heureux ». CQFD !!

Mais la CFDT-SPAgri n’est pas de cet avis. Les burn out et les témoignages d’agents en détresse se multiplient. La CFDT a donc interpellé la SG sur ce témoignage poignant, spontané, d’un agent en SEA : « je suis au bord du burn out, au bord ou déjà tombé, tombé dans les anxiolytiques, mon ventre, mon dos et mes nerfs sont malades de stress et d’anxiété… j’ai à cause du Ministère et du prestataire de l’ASP un an de travail en retard, une aide de vacataire très inadéquate et je souffre énormément de ma situation professionnelle actuelle. Pourtant j’apprécie mon poste et ne souhaite pas en changer, mais je viens de passer plus de 6 mois horribles et pense qu’au moins les 6 mois à venir seront aussi très (extrêmement) difficiles. Que mon témoignage sur nos conditions de travail en SEA puisse vous conforter dans la nécessité et l’utilité de votre engagement syndical. »

La CFDT a rajouté : ce témoignage nous touche particulièrement. Il reflète ce que vivent beaucoup d’agents en SEA. Quelle réponse pouvons-nous lui apporter ? Comment lui rendre les 6 mois à venir plus supportables ?

L’administration n’a pas eu un mot pour cet agent.

Face à cet échec du dialogue social en CSA ministériel, la CFDT-SPAgri poursuivra sa mobilisation avec l’intersyndicale pour retrouver un climat serein dans les SEA, tant attendu par nos collègues des SEA. Une lettre ouverte vient d’être transmise au ministre avec copie au Premier ministre … car les moyens nécessaires pour répondre à l’ampleur de la crise sont également de ce niveau. D’autres actions intersyndicales sont en préparation…

Face à la surcharge de travail dans les SEA, le MASA très reconnaissant… verbalement mais pas financièrement !

La secrétaire générale a reconnu que la crise agricole s’est traduite par « beaucoup beaucoup beaucoup de charge de travail pour les SEA ». Elle en est « très consciente et infiniment reconnaissante ».

La CFDT-SPAgri a alors demandé si le nouveau dispositif indemnitaire du MASA mis en place à l’automne 2023 allait être mobilisé pour les agents en SEA dans le contexte de crise agricole. Pour mémoire, ce nouveau dispositif (voir le compte-rendu ici du CSA-M de septembre) permet de reconnaître un engagement particulièrement important, avec des montants forfaitaires de 800€, 1000€ ou 1200€ … à l’appréciation du chef de service en fonction notamment (1) de la durée de la mobilisation, (2) de la nature des tâches à accomplir et (3) de l’intensité de l’investissement de l’agent.

Pour la CFDT-SPAgri, la charge de travail des SEA suite aux annonces gouvernementales dans le cadre de la crise agricole, qui vient s’ajouter à la charge de travail liées à la gestion d’aides conjoncturelles et à la gestion de la PAC 2023, justifie pleinement la mobilisation de ce dispositif indemnitaire de gestion de crise.

D’ailleurs la représentante du SG avait déclaré lors du CSA Forêt Agriculture du 14 mai que la question était à l’étude.

Mais aucun élément de réponse n’a été apporté en séance alors que la décision relève de la secrétaire générale du MASA et du directeur général de la DGPE … qui étaient tous les 2 présents !

Ce dispositif est pourtant doté pour 2023 de 7,7 M€ par an et, à notre connaissance, seuls environ 500 000 € devraient être dépensés cette année dans le cadre des JOP 2024. Ce dispositif présente également l’avantage de se cumuler au CIA (relatif à la manière de servir) et il peut bénéficier à tous les agents concernés en particulier en DDI, titulaires et contractuels.

Pour la CFDT-SPAgri, l’activation de ce dispositif indemnitaire pour les agents en SEA serait un vrai geste de reconnaissance du travail accompli, un geste financier qui serait cohérent avec les messages de soutien du ministre et de l’administration auprès de ces agents. La CFDT a donc relancé la secrétaire générale et le directeur de la DGPE par mail mais ils n’ont pas daigné répondre pour le moment.

Face à l’ampleur de la crise dans les SEA, l’administration se contente de répondre par beaucoup de redites et quelques nouvelles informations

La SG se dit consciente de la charge de travail et des tensions en SEA qui s’explique par 3 éléments :

-

- la nouvelle PAC, avec des nouvelles règles et de nouveaux outils

- des événements climatiques ou sanitaires conjoncturels : épisodes de tempêtes, gel, grêle, crise aviaire, fièvre hémorragique de Crimée-Congo…

- et enfin la crise agricole qui a conduit le gouvernement à faire des annonces et prendre des mesures en faveur des agriculteurs.

La SG a rencontré le G13 avec la DGPE et l’ASP. Des actions ont été décidées et sont déjà engagées. Des réunions de travail sont prévues sur les sujets suivants :

-

- effectifs et sujets RH

- conjoncture, aides de crise

- outils numériques

- GT effectifs et sujets RH

Le groupe de travail RH s’est déjà réuni. Le secrétariat général a missionné les IGAPS pour identifier les SEA les plus en crises. Une douzaine de SEA ont ainsi été identifiés et l’objectif est de trouver une solution pour chaque SEA identifié car une seule et même solution n’est pas concevable au regard de la disparité des problématiques rencontrées : relations compliquées avec la profession, postes vacants, mesures conjoncturelles, problèmes managériaux, agents en arrêt…

Elle précise que cette année, chaque DDT s’est vu attribuer un ETPT supplémentaire. Afin de renforcer les effectifs, le MASA a mis en place un contrat d’intérim pour recruter des agents pour travailler sur la mise en œuvre de la planification écologique, dans l’attente d’effectifs pérennes espérés via le PLF 2025.

Pour la CFDT-SPAgri, cette réponse n’est pas satisfaisante : les collègues des SEA se voient attribuer des intérimaires destinés à des missions sur la planification écologique quand ils ont besoin d’ETP sur du long terme pour les aides sur l’instruction des aides PAC.

Seule vraie bonne nouvelle, ou plutôt non mauvaise nouvelle, à la question de la CFDT « l’externalisation de certaines missions des SEA est-elle une hypothèse de travail ? », la SG a répondu de manière très claire par la négative. Ouf !

Un GT sera organisé pour travailler à partir de retour d’expérience dans l’objectif de recadrer les méthodes de travail sur les aides de crise.

Le directeur de la DGPE a complété avec les informations déjà communiquées lors du CSA Forêt-Agriculture de mai dernier (voir notre consulter notre article ici) :

- concernant les outils informatiques, les bugs sont identifiés et l’ASP travaille à les corriger,

- pour l’instruction des aides de la campagne 2024, les outils ne verront pas de modification notoire, l’objectif étant de consolider les outils. Les seules modifications seront sur la partie réglementaire afin de décliner les prérogatives européennes sur la conditionnalité et la simplification.

- un groupe usagers a été mis en place par l’ASP pour travailler sur l’ergonomie des outils informatiques simplifier le réglementaire, là où c’est possible et consolider les outils informatiques,

- les collègues des SEA seront dorénavant consultés sur les outils, les notes de service et des webinaires seront organisés si nécessaire. Mais il ne précise pas les modalités de ces consultations…

Pour la CFDT-SPAgri, ces réponses ne sont pas suffisantes :

- Concernant les systèmes d’information, les SEA ne voient pas de progrès, il y a toujours autant de bugs

- L’administration propose une consultation sur les notes de service et des webinaires pour les expliciter : c’est une avancée, mais les SEA ont surtout besoin d’un accompagnement de proximité pour la prise en main des outils et fluidifier la compréhension du travail à réaliser au regard des bugs incessants et des mails quotidiens qui leur demandent de faire et défaire

Par ailleurs, un premier bilan de l’instruction 2023 fait état de :

- Plus de 8 milliards d’euros d’aides PAC versés sur 9 milliards

- Aides bio, MAEC, 180 millions d’euros versés sur une enveloppe totale de 340 millions d’euros. Les outils sont désormais ouverts depuis le 31 mai et un autre outil sera ouvert courant juin.

Pour la CFDT-SPAgri, l’administration n’a de cesse de dire qu’elle est consciente et reconnaissante du travail de ses agents quand ceux-ci souhaitent une reconnaissance par l’action : un renforcement en ETP pérenne, des outils performants, un renforcement du rôle des SEA, une reconnaissance financière…

Semaine en 4 jours : l’administration apporte des garanties … dont il conviendra de s’assurer localement

Le MASA indique que la semaine en 4 jours sera testée en administration centrale (SNUM ?) et dans au moins un service déconcentré (DRAAF Grand-Est ?). A ce sujet il semblerait que peu de services déconcentrés souhaitent se lancer dans l’aventure. A noter que l’expérimentation pourrait porter sur 4 jours par semaine, ou 4,5 jours par semaine, ou une alternance de 4 et 5 jours par semaine.

La CFDT n’est pas contre l’expérimentation qui pourrait intéresser quelques agents mais à condition de respecter les points suivants :

-

Volontariat

Le chef du SRH a affirmé que « si une entité est volontaire, on veut une majorité d’agents volontaires pour des raisons managériales ». La SG a précisé : « la semaine en 4 jours, ce n’est pas la possibilité donnée à chaque agent de travailler 4 jours et par exemple de ne pas venir travailler le vendredi. C’est une organisation collective dans laquelle une majorité a envie de passer à 4 jours avec une continuité de service à assurer. »

Il y a donc bien cette notion de volontariat, y compris sur le plan individuel, mais force est de constater une certaine pression sur les agents localement. C’est en tout cas ce que nous ont rapporté des agents du SEA de la DRAAF Grand Est. Une vigilance semble donc de mise…

-

Réversibilité

Pour la CFDT, ce point pose problème, en effet l’administration souhaite qu’un agent qui veut tester la semaine en 4 jours s’engage sur les 10 mois de l’expérimentation sans possibilité d’y mettre fin sauf cas vraiment particulier.

-

Transparence sur les règles applicables et l’impact sur le fonctionnement des services

Le chef du SRH s’y est engagé, les agents concernés disposeront de toutes les informations utiles : impact éventuel sur la réduction des congés et/ou RTT, allongement du temps de travail journalier, durée de l’expérimentation…

Mais à ce jour nous ne savons pas quels cycles horaires seront proposés avec la semaine en 4 jours, par exemple il est peu probable que celle-ci soit proposée avec le cycle de 38h30. En effet, ce cas impose des journées d’une très grande amplitude (9h37 + la pause méridienne).

Ainsi la semaine en 4 jours sera probablement accompagnée par des cycles horaires avec peu de RTT.

-

Concertation avec les syndicats

Sur ce point aussi, la la secrétaire générale adjointe s’est montrée rassurante. Il n’y a pas de volonté d’avancer à marche forcée. Il y aura des points d’étape avant une éventuelle généralisation.

La CFDT-SPAgri est rassurée sur le plan du dialogue social national, mais invite à la vigilance concernant le dialogue social local qui doit également être de qualité sur ces 4 points.

Nos conseils

La CFDT attire donc l’attention des agents sur :

- l’engagement de 10 mois qu’ils devront prendre

- mais aussi sur le fait qu’ils risquent de perdre des RTT

- et sur les journées longues qui les attendent,

- sur la possible diminution des jours de télétravail accordés

- et sur le fait que tout le monde ne pourra pas avoir son vendredi ou son mercredi (par exemple)

Un dernier point, la mise en place de cette semaine, aura aussi un impact sur les agents qui ne la suivent pas car il faudra assurer le service même s’il y a des agents qui sont absents une journée par semaine. Cela demandera une adaptabilité des agents présents.

Cette proposition du premier ministre, venue de nul part, n’est pas l’alpha et l’oméga pour attirer de nouveaux agents ou améliorer la qualité de vie au travail.

Néanmoins, la CFDT est plutôt favorable au dispositif si c’est un cycle horaire de plus au choix de l’agent et qu’il ne se substitue pas aux cycles existants.

Cela ne doit pas faire oublier une demande forte de la CFDT, à savoir la possibilité en cas d’heures supplémentaires de récupérer 1 jour par mois (au lieu de 0,5 jour comme aujourd’hui) en AC et en DRAAF (comme c’est déjà le cas en DDI).

Cellule de signalement : en parler, c’est déjà agir !

La cellule de signalement a pour vocation d’écouter, d’analyser la situation et d’aider les agents à trouver une solution afin de mettre fin aux (1) pratiques discriminatoires (santé, activité syndicale, handicap, âge…), (2) aux harcèlements ou (3) aux violences sexistes ou sexuelles.

Il se déroule en plusieurs phases :

- Recueil et écoute du signalement, par un professionnel de l’écoute externe au MASA

- Conseil et orientation de l’agent, par un professionnel juridique externe au MASA : cette phase concerne 50% des signalements (50 % des signalements ne vont pas au-delà de la phase 1) et apporte souvent une issue favorable

- Traitement approfondi du signalement : cette phase se traduit par une instruction contradictoire réalisée par l’administration afin d’avoir une vision globale (échange avec la structure mais pas avec le présumé auteur). Elle n’est réalisée qu’avec l’accord du signalant. Elle nécessite de lever l’anonymat, et ne concerne que 5 % des signalements

- Suivi d’exécution des préconisations par l’administration (sanction disciplinaire, action de sensibilisation au sein de la structure…).

L’externalisation sur les phases 1 et 2 permet de garantir l’anonymat et la confidentialité. Les signalements anonymes ou par un tiers d’une éventuelle situation de discrimination sont possibles, mais leur traitement ne sera poursuivi qu’avec l’accord de l’agent concerné.

Depuis le 1er janvier dernier, RSE Concept remplace Allo Discrim. Ce changement de prestataire devrait permettre un traitement plus rapide des signalements. Le temps de traitement était en effet de plus de 6 mois dans 8 % des cas, de 3 à 6 mois dans 23 % des cas et de 1 à 3 mois dans 32 % des cas.

Tout agent fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou contractuel, peut contacter, dès à présent, le nouveau prestataire spécialisé en matière d’écoute et de conseil juridique – « RSE Concept » – par l’un des trois moyens suivants :

– Par téléphone : 09 74 76 72 23 (permanence de 9h00 à 19h00, du lundi au vendredi)

– Via la plateforme en ligne : https://conceptrse.fr/signalement-ma/ ; Code 1881 ; Prise de RDV 24h/24h

– Par mail : signalement.discrimination@agriculture.gouv.fr

Tous les agents du MASA peuvent contacter RSE Concept, y compris en DDI et ce même si le présumé auteur n’est pas un agent du MASA. Plusieurs opérateurs du MASA sont également rattachés à ce dispositif.

La secrétaire générale invite les signalants à refaire un signalement lorsqu’ils estiment que la situation n’a pas été résolue malgré les différentes phases enclenchées

Plus plus d’infos :

- Dépliant sur le dispositif de signalement (disponible en fin de cet article)

- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2022-613 (il est prévu une mise à jour en septembre 2024)

Pour la CFDT-SPAgri, c’est un dispositif essentiel qui gagne à être connu de tous. Le nombre de signalements est en hausse, sans doute en lien avec une libération de la parole et c’est tant mieux. L’administration, les acteurs de la prévention et les représentants du personnel

En bref

Accord QVCT : un peu de patience… !

La CFDT a demandé quel était le calendrier de la négociation à venir portant sur l’accord collectif « qualité de vie et conditions de travail » dont le lancement était prévu au 2ème trimestre 2024. La SG a répondu que le sujet avait pris un peu de retard suite notamment à des discussions en cours sur le sujet sur le plan interministériel… elle n’a annoncé aucune date.

Système de ticketing pour les questions RH

Le secrétariat général va expérimenter à partir de juillet 2024 un système de ticketing pour répondre aux questions RH des agents, des gestionnaires RH de proximité et aux IGAP’S. L’enjeu est d’apporter de bonnes réponses dans des délais maîtrisés, pour plus d’attractivité.

La secrétaire général a insisté sur le fait qu’il ne concernera que deux bureaux de gestion (BASE et BE2FR) lors de cette phase expérimentale et qu’il ne sera pas parfait.

Abattoirs et SIVEP/brexit : des discussions en cours pour la reconnaissance en catégorie active

La reconnaissance en catégorie active permet notamment de partir plus tôt à la retraite. Beaucoup de professions hors MASA bénéficient déjà de cette reconnaissance (douaniers, pompiers…).

La secrétaire générale a précisé que si cette reconnaissance n’avait aucune chance d’aboutir pour les contrôleurs, le sujet est porté par le MASA auprès du ministère de la fonction publique pour les agents qui travaillent dans les abattoirs et dans les SIVEP. Mais les discussions s’annoncent difficiles.

La CFDT-SPAgri demandera des précisions à la DGAL lors du CSA alimentation du 14 juin sur la solidité du dossier présenté.

Evolution du nombre de contractuels

Pour la SG du MASA, il n’y a pas plus de CDD aujourd’hui qu’hier. Le nombre de contractuels est lui en hausse du fait de la désaffection de nos concitoyens pour la fonction publique.

Ruptures conventionnelles : un premier bilan

A la demande des organisations syndicales, le chef du SRH dresse un rapide bilan du dispositif au titre de l’année 2023. Au total, 44 dossiers ont été déposés et 24 d’entre eux ont reçu une réponse favorable. Sur l’ensemble des dossiers, 59 % concernent des agents de l’enseignement (technique et supérieur), 36 % des agents en services déconcentrés et 4,5 % en administration centrale. Les deux tranches d’âges les plus concernées par des demandes de rupture conventionnelles sont respectivement la tranche 51-60 ans puis 41-50. La très grande majorité des demandes concernent des projets de reconversion professionnelle.

Transition agro-écologique

Interrogée par la CFDT, la secrétaire générale a rappelé l’attachement de notre ministre sur ce sujet. Le ministre a comme cap la souveraineté alimentaire, le renouvellement des générations et la transition agro-écologique. Il n’y aurait donc pas d’intention de reculer sur l’environnement de sa part.

Pour la CFDT-SPAgri, l’intention est une chose, les actes une autre, et force est de constater un recul sur plusieurs dossiers, ecophyto par exemple (voir le compte-rendu à venir du CSA alimentation du 14 juin)

Dialogue social : A toute vitesse les sujets qui impactent les agents au quotidien !

La CFDT est intervenue en déclaration liminaire :

« Le dialogue social a montré sa plus-value pour les agents sur les JO : les collègues à qui il a été demandé de ne pas prendre de congés auront une indemnité. Même s’il reste des points en suspens, c’est une avancée importante, la CFDT le reconnait et nous vous en remercions. Il en est de même avec la mise en place du site de recrutement du MASA « rejoignez vous », réclamé par la CFDT, qui à défaut d’être parfait constitue déjà un vrai plus pour les collègues en recherche de mobilité. Ce dialogue est donc essentiel pour la communauté de travail. La CFDT espère que les prochains CSA ministériels dureront 2 demi-journées avec une convocation reçue dans les délais, et surtout avec un ordre du jour à la hauteur des enjeux de notre ministère, avec des sujets tels :

– le baromètre social : point sur les actions à engager pour répondre aux résultats ?

– la gestion RH des crises (sanitaires, climatiques…) : quelle organisation pour mieux gérer les crises de demain ?

– le numérique : où en sommes-nous du recrutement des 60 ETP supplémentaires et quelles plus-values peuvent en attendre les agents dans leur utilisation quotidienne des systèmes d’information ?

– le contrôle unique : le rapport inter inspection sur le sujet pourra t-il être présenté ?

– la transition agro-écologique : quel bilan et quelles perspectives après la crise agricole ?

Il s’agit en effet de sujets qui impactent le quotidien des agents et qui ne devraient pas être abordés uniquement en questions diverses. »

Avec un CSA-M sur une demi-journée et des sujets d’actualités denses, le temps à consacrer aux réponses de l’administration aux questions diverses des organisations syndicales a été accéléré.

Pour la CFDT, la qualité du dialogue social passe par des instances dont la durée doit être proportionnée à l’ordre du jour et laisser le temps aux échanges les plus nourris. Un CSA-M sur une demi-journée n’est en aucun cas propice à un bon dialogue avec les organisations syndicales.

La secrétaire générale reconnaît qu’une demi-journée est loin d’être suffisante pour un dialogue social de qualité et indique que l’expérience ne sera pas reconduite.

Document(s) joint(s) :

- Article de l’AGrapresse du 7 juin 2024 sur la crise des SEA

Agrapresse 7 juin 2024 - action SEA-2

- Dépliant / présentation de l cellule de signalement

2024_Depliant dispositif signalement-1

'); toolTips('.classtoolTips299','Complément indemnitaire annuel (part variable du RIFSEEP, versée en décembre chaque année)');

'); toolTips('.classtoolTips299','Complément indemnitaire annuel (part variable du RIFSEEP, versée en décembre chaque année)');

Agence de services et de paiement');

Agence de services et de paiement');

FranceAgriMer'); toolTips('.classtoolTips217','Internet protocol (

FranceAgriMer'); toolTips('.classtoolTips217','Internet protocol (

Institut national de l’information géographique et forestière'); toolTips('.classtoolTips217','Internet protocol (

Institut national de l’information géographique et forestière'); toolTips('.classtoolTips217','Internet protocol (