Comité social d’administration ministériel des 18 et 19 mars 2025 : pouvoir d’achat, agression des contrôleurs et des agents, contrôle unique, IA, attractivité du MASA, Anses, opérateurs… toolTips('.classtoolTips94','Allocation temporaire d’invalidité'); toolTips('.classtoolTips156','Agence régionale de santé

'); toolTips('.classtoolTips217','Internet protocol (base du système d\'acheminement sur Internet)'); toolTips('.classtoolTips232','Assistant de service social'); toolTips('.classtoolTips259','

'); toolTips('.classtoolTips217','Internet protocol (base du système d\'acheminement sur Internet)'); toolTips('.classtoolTips232','Assistant de service social'); toolTips('.classtoolTips259','

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

'); toolTips('.classtoolTips299','Complément indemnitaire annuel (part variable du RIFSEEP, versée en décembre chaque année)');

Article mis à jour le 14 avril 2025

Ce CSA était présidé par Cécile Bigot-Dekeyzer, accompagnée notamment par Noémie Le Quellenec, son adjointe, Xavier Maire, chef du SRH, Maud Faipoux, directrice générale de l’alimentation et Yves Auffrey, chef de service « gouvernance et gestion de la politique agricole commune » à la DGPE.

La CFDT était représentée par Emmanuel Biseau, Béatrice Laugraud, Nicolas Brezisky et Frédric Laloy.

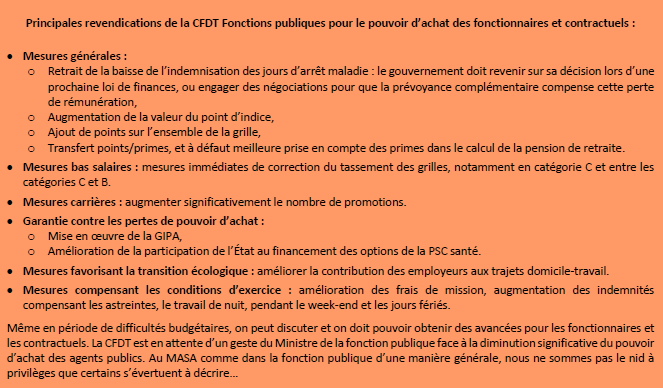

Pouvoir d’achat : les « plus », les « moins » et les revendications de la CFDT dans un contexte budgétaire difficile

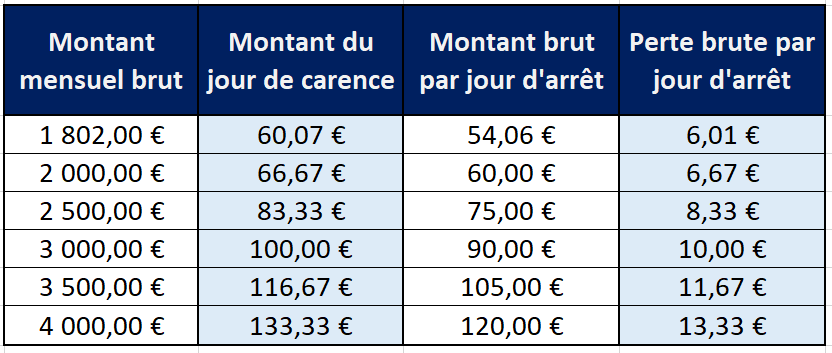

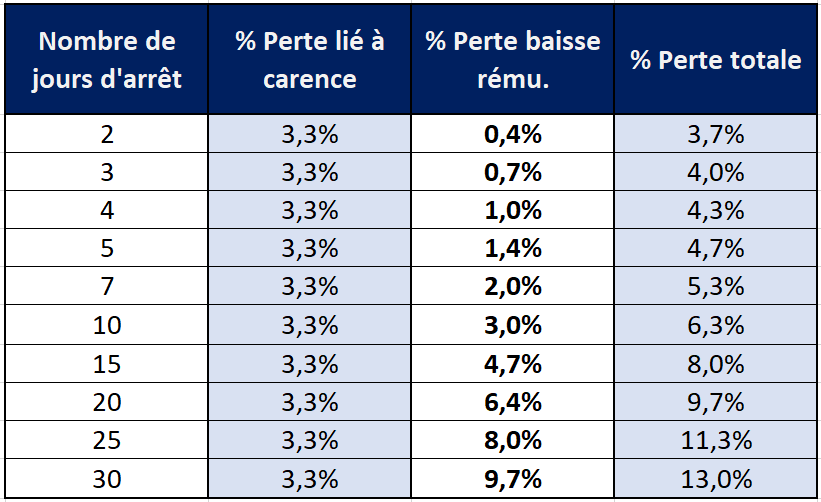

Le gouvernement a cédé sur les 3 jours de carence, mais la rémunération passe à 90% en cas d’arrêt maladie. Pas de GIPA ni de revalorisation du point d’indice en 2025

« Sur le pouvoir d’achat, les données de l’INSEE sont éloquentes : entre 2011 et 2021, le salaire net moyen des agents publics en euros constants a augmenté 4 fois plus dans le privé que dans le public. En 2022, le pouvoir d’achat a baissé de 2,2 % dans la fonction publique de l’État. Si les données pour 2023 et 2024 ne sont pas encore disponibles, il est quand même prévisible que le pouvoir d’achat des agents se dégrade avec une inflation à 4,9 % en 2023.

Et pourtant, le ministre de la fonction publique vient de le confirmer : il n’y aura pas de hausse du point d’indice en 2025, et les agents publics ne percevront pas non plus la GIPA, la prime de pouvoir d’achat censée compenser l’inflation. Pire, les collègues en arrêt maladie ne sont plus rémunérés qu’à hauteur de 90 % de leur rémunération pendant les 3 premiers mois depuis le 1er mars !

La CFDT dénonce ces décisions profondément injustes.

Seule « bonne nouvelle » : le maintien du jour unique de carence en cas de maladie, le passage à 3 jours ayant été abandonné dans le budget 2025 qui a été voté. »

La revalorisation de l’IFSE pour les agents du MASA est quasiment validée

Côté MASA, si la CFDT remercie l’administration pour le coup de pouce de fin d’année avec le CIA exceptionnel, il est regrettable que les agents de certains opérateurs n’aient pas pu en bénéficier. Et les agents attendent surtout une augmentation pérenne dans le temps : peut-on leur annoncer une revalorisation de l’IFSE, la dernière remontant à 2021 ? A quelle échéance, avec quelle enveloppe et quelle date d’effet ? »

La secrétaire générale confirme qu’une enveloppe de 20 millions d’euros a été validée dans le budget 2025 du MASA et qu’elle sera consacrée pour l’essentiel à la revalorisation de l’IFSE. Elle attend le feu vert du contrôleur budgétaire pour se concerter sur les modalités d’attribution avec les syndicats « dès que possible ».

Au vu de l’enveloppe et du nombre d’agents concernés (12000), cela représente un montant moyen par agent de 140€ par mois. La CFDT sera au RDV des discussions avec les orientations suivantes :

- revaloriser tous les corps de manière significative pour contribuer à l’attractivité des postes au sein du MASA et pour agir sur le pouvoir d’achat des agents du MASA ;

- traiter de manière équitable les corps administratifs et formation/recherche avec les corps techniques (même IFSE à fonctions égales).

La CFDT veut qu’un rendez-vous salarial soit organisé en 2025 à l’échelle de la fonction publique :

L’intersyndicale de la fonction publique (CFDT, CGT, FO, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) a par ailleurs écrit une lettre ouverte au ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification de la fonction publique (lien ICI). Les organisations syndicales refusent que la Fonction publique et ses agents fassent les frais de contraintes budgétaires dont ils ne sont pas responsables. La porte à la négociation salariale n’a pas été fermée par le ministre de la fonction publique mais il n’y a rien de concret à ce stade. Les organisations syndicales continueront d’échanger dans les prochaines semaines pour définir ensemble toutes les réactions communes qui s’avéreraient nécessaires, pouvant aller jusqu’à la construction de mobilisations des personnels…

Risque d’agressions des agents par les agriculteurs : le MASA très en deçà du minimum syndical … la CFDT fait des propositions concrètes

Un dialogue de sourd, le MASA se contentant de faire le strict minimum

Pour la secrétaire générale, si le SIA s’est déroulé de manière plus sereine que en 2024, ce n’est pas toujours le cas sur le terrain. La relation avec le monde agricole est à reconstruire, notamment en matière de contrôles. L’OFB continue à faire l’objet de propos polémiques et injustes. De même, les propos tenus à l’encontre du directeur de la DDT de Haute-Vienne sont inacceptables (le préfet assis à côté de lui, le président de la chambre d’agriculture de Haute-Vienne, issu de la coordination rurale a dit « je ne demanderai pas votre tête, monsieur le préfet, mais celle du directeur départemental des Territoires, Stéphane Nuq, et qu’il parte le plus tôt possible, sous trente jours. »)

Sur ces propos de la SG, la CFDT intervient :

« Les actes de violence envers les agents du MASA (contrôleurs, directeurs…) se multiplient. Comment comptez-vous assurer la sécurité des agents au-delà du droit de retrait ? Une prise de parole publique est-elle prévue afin de mettre en responsabilité les représentants des agriculteurs ? »

La secrétaire générale répond que toute agression physique ou verbale est inadmissible. Il ne doit pas y avoir de doutes sur le soutien de l’administration en cas d’agression des agents du MASA dans l’exercice de leurs fonctions. Elle rappelle que le premier ministre s’est exprimé par écrit sur le sujet. Et que l’on verra comment la justice répond.

Derrière ces belles paroles, la CFDT attend des actes concrets. Tout d’abord, une réponse appropriée de la justice est nécessaire. Mais le MASA doit aussi se mobiliser pour une mise en œuvre de la protection fonctionnelle et un accompagnement soutenu de ces agents en cas de poursuites judiciaires. Trop souvent, nous faisons le constat que les agents concernés se retrouvent livrés à eux-mêmes.

Voici un exemple concret : Nous avons le cas d’un agent qui a été mordu par le chien de la propriétaire d’une boulangerie lors d’un contrôle. L’administration a dans un premier temps accepté la protection fonctionnelle. L’agent a alors engagé les procédures judiciaires pour faire valoir ses droits. Ensuite, dans un second temps, l’administration est revenue sur la décision d’accorder la protection fonctionnelle au motif qu’il n’était pas possible de déterminer l’intentionnalité : le chien n’a pas agi sur ordre de sa maîtresse…

Conclusion : les frais d’avocat engagés par l’agent pour se défendre ne seront pas pris en charge par l’administration, l’agent se retrouve seul depuis le début pour faire les démarches et faire valoir ses droits et en plus, elle doit désormais rechercher des solutions pour la prise en charge de ses frais de défense de ses droits.

Pour la CFDT, cette situation est inacceptable. Les agents victimes d’agressions, en particulier lorsque celles-ci sont physiques, doivent impérativement bénéficier d’un soutien renforcé. Il est essentiel de mettre en place un accompagnement adapté, tant sur le plan psychologique que professionnel, pour leur permettre de surmonter ces épreuves et de continuer à exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles.

Force est de constater que ce n’est pas le cas et qu’encore une fois, notre ministère ne prend pas ses responsabilités pour protéger ses agents et garantir leur santé et sécurité au travail.

La CFDT interroge la SG :

« la FAQ relative à la mise en place du contrôle unique précise qu’un modèle national de charte est en cours d’élaboration pour préciser les droits et les devoirs des contrôleurs et des contrôlés et aura vocation à être repris dans les chartes départementales.

Les représentants du personnel seront-ils associés afin de garantir un juste équilibre dans la représentation des contrôlés et des contrôleurs ? »

Le responsable de la DGPE répond que « cela dépasse le périmètre de ses compétences ». La secrétaire générale répond qu’elle prend note. Mais c’est déjà ce qu’elle avait répondu à cette même question lors du dernier CSA ministériel en décembre. Et c’est aussi ce que nous avait répondu la ministre le 4 février dernier. Et le lendemain, la directrice de la DGAL évite de répondre à cette même question en formation spécialisée du CSA Alimentation.

Pour la CFDT, ces non réponses sont inacceptables au vu du contexte actuel. Se limiter au droit de retrait n’est pas responsable, car l’agriculteur peut commettre un geste déplacé voire l’irréparable avant que le contrôleur n’ait pu repartir. Cela crée un sentiment d’impunité, un sentiment d’abandon, et cela augmente les risques de RPS. Va-t-il falloir attendre un drame pour que le MASA, garant de la sécurité de ses agents, prenne ses responsabilités ?

La CFDT, au-delà de la contestation, fait des propositions concrètes :

Doc2_CSAM_20250319_mis_a_jour_FL

Tout ceci n’aurait cependant pas forcément évité au directeur départemental des territoires de Haute-Corse de se faire agresser par un agriculteur dans son bureau. Les Jeunes agriculteurs de la Manche ont partagé une vidéo à vocation « humoristique » mettant en scène le meurtre d’un agent de l’Office français de la biodiversité. Très drôle !! Nous attendons toujours une réaction de notre ministre…

Conseils de la CFDT

Afin que l’administration assume ses responsabilités, la CFDT vous encourage :

- À faire part de toute agression dont vous seriez victime ou témoin, et à faire part de vos craintes auprès de votre supérieur hiérarchique. « Les chefs de service sont [en effet] chargés […] de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité » (décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique) ;

- À les mentionner dans le registre de santé et de sécurité au travail qui est ouvert dans chaque service. « Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail » (même décret que précédemment) ;

- Lorsque l’analyse de risque fait ressortir le moindre danger, réclamer l’accompagnement nécessaire (être à deux, accompagnement des forces de l’ordre,…).

Contrôle unique : des services économiques agricoles (SEA) en tension et dans l’attente du système d’information pour faciliter la coordination des contrôles

Des agents en SEA ont été mis sous pression pour payer certains dossiers avant le SIA. La secrétaire générale le reconnaît : « le secteur agricole a été soumis à de nombreuses difficultés et il a été demandé aux services de traiter avec diligence certains dossiers. C’est normal, le SIA étant un grand RDV annuel, et la pression a été bien moindre qu’en 2024 ».

« Concernant le contrôle unique, la CFDT se réjouit du développement en cours d’un outil national en capitalisant sur les retours d’expérience locaux. »

Le responsable de la DGPE confirme que les travaux sont lancés avec l’ASP et que les usagers seront pleinement associés.

La CFDT demande : « cet outil sera toutefois opérationnel au mieux en 2026. Comment les services déjà mis à mal en 2024 vont-ils pouvoir gérer la charge de travail supplémentaire cette année ? Des effectifs supplémentaires sont-ils prévus ? Comment va se passer la priorisation concrètement lorsque 2 corps de contrôles voudront faire un contrôle la même année ? »

Aucune réponse de la secrétaire générale qui s’est contentée de répondre que c’est le Préfet qui priorisera au besoin.

Elle précise par ailleurs que le périmètre du contrôle unique est précisé dans la FAQ. Il n’y aura pas de liste positive ou négative de ce qu’est le contrôle unique car « les territoires ne sont pas les mêmes ».

Intelligence artificielle (IA) : le MASA se veut rassurant, la CFDT jugera sur les décisions à venir

Le MASA avance prudemment en matière d’IA et c’est tant mieux

Le rapport du CGAAER sur l’IA est présenté par Anne Dufour et Marie Luccioni. Vient ensuite la feuille de route ministérielle en matière d’IA présentée par Christophe Boutonnet, chef du SNUM.

La CFDT intervient : « concernant l’intelligence artificielle, nous avons écho que l’IA Albert, développée par l’État français, pourrait être étendue à l’ensemble des services publics d’ici fin 2025. Dans l’hypothèse où cet outil permettrait d’améliorer l’efficacité des agents en les déchargeant de certaines tâches répétitives, le temps gagné permettra-t-il bien un recentrage des efforts sur les interactions humaines et non de réduire le nombre d’agents ? Quel accompagnement est prévu pour que les agents puissent s’approprier l’outil de manière critique et efficace ? »

Force est de constater que le MASA a décidé de ne pas se laisser distancer sur ce sujet et même d’être pro-actif. Pour le MASA l’IA n’est pas réellement inconnue car elle a déjà été utilisée par exemple dans IAlim pour améliorer les contrôles sanitaires des aliments. Cette expérience est présentée comme réussie dans le rapport.

Pour le MASA, l’IA n’est pas « La solution » mais elle peut être utile pour certaines tâches dans certains métiers. Le principe d’expérimenter avant de généraliser à grande échelle est acté. L’objectif d’améliorer la qualité des conditions de travail est clairement affiché. Le besoin d’acculturation et d’accompagnement des agents est bien identifié. Il en est de même pour le coût financier et environnemental de l’IA.

Pour la CFDT, cette approche est rassurante. Ceci dit, à ce jour il est difficile de dire ce que l’IA pourra, ou pas apporter et quels métiers seront impactés.

Il est prévu de « sélectionner des cas d’usages prioritaires pour leurs impacts sur les conditions de travail des agents et la simplification des démarches administratives des usagers », puis de « vérifier leur potentiel et leur utilité ». En matière de métiers concernés, des pistes sont suggérées par le CGAAER : contrôle en abattoir, maltraitance animale et gestion RH. Il est également prévu la rédaction d’un projet de charte sur les bons et moins bons usages. On devrait donc bientôt en savoir un peu plus…

IA : les positions de la CFDT

Pour la CFDT, si l’IA semble prometteuse, elle suscite des réserves notamment en termes d’automatisation excessive menaçant la compétence critique des agents. D’ailleurs le chef du SNUM a identifié cette difficulté en indiquant que l’IA devait être « une aide à la décision » et non « la décision » ! Facile à dire quand on doit traiter énormément de dossiers… et que le temps nous est compté.

Pour nous, la formation joue donc un rôle central pour permettre aux agents de s’approprier ces nouveaux outils de manière critique et efficace. Et force est de constater que la secrétaire générale du MASA nous annonce des crédits en baisse en 2025 justement sur la formation…

L’IA ce n’est pas la panacée, ce n’est pas la solution à tout, et elle ne doit surtout pas être le prétexte pour supprimer des emplois. Bien au contraire, elle doit permettre aux agents de se recentrer sur des missions qu’ils n’ont pas le temps de faire ou d’approfondir.

Pour finir, pour la CFDT, il est crucial que cette transition soit menée de manière concertée avec les agents et leurs représentants afin d’assurer une modernisation au service des fonctionnaires et des usagers, sans déshumanisation des services publics.

Il est prévu que le projet de feuille de route ministérielle relative à l’IA fasse l’objet d’échanges avec les organisations syndicales dans le cadre d’un groupe de travail réuni au printemps.

Attractivité du MASA : le CGAAER propose des pistes intéressantes, mais semble oublier l’essentiel

Un rapport du CGAAER pouvant en cacher un autre, celui sur l’attractivité succède à celui sur l’IA. Il est présenté par François Moreau, Régine Prion et Philippe Seinger.

Ce thème est à la mode, et à juste titre mais il n’est pas certain que le MASA ait réellement la main sur le sujet.

Le déficit d’attractivité, un risque majeur pour notre ministère, et c’est le CGAAER qui le dit.

Tout d’abord un chiffre qui résume un peu tout, en 2020, hors enseignement, il y avait 1,28 candidat par poste ouvert à la mobilité, en 2023 c’est tombé à 0,83.

Ces données illustrent qu’il y a plus de postes ouverts que d’agents. Les rapporteurs du CGAAER l’écrivent : « les difficultés de recrutement du MASA s’intensifient et certains métiers sont en situation critique ». Il y a même « un risque majeur pour le ministère de ne pas disposer à moyen terme (5 ans) des personnes en quantité et en compétences nécessaires ». Il faut donc attirer ! C’est là que le bât blesse, la présentation donne plusieurs pistes mais oublie une question importante, le salaire et les déroulements de carrière. Comment recruter si le salaire dans le public ne cesse de perdre du terrain par rapport au privé ? Le MASA aura beau dire que nos missions sont extraordinaires, que chez nous tout est beau, nous pouvons douter que cela suffise à attirer du monde durablement.

Une communication à venir mettant en avant un ministère résolument engagé en matière de transition écologique… !

D’ailleurs, chose amusante (enfin avec des guillemets), l’administration (DICOM) nous montre des projets de supports publicitaires pour vanter les mérites de venir travailler au MASA. Dans ceux-ci, il est fait mention de développement durable, de transition écologique, d’environnement… quand on voit les positions de notre ministre, nous sentons comme un décalage… dommage car ces thèmes sont effectivement porteurs.

Les pistes du CGAAER pour s’attaquer au déficit d’attractivité du MASA

A défaut de réussir, de vouloir ou d’avoir les moyens de recruter des fonctionnaires, le CGAAER se tourne d’abord vers les contractuels. Les pistes proposées sont intéressantes : (1) simplifier et déconcentrer les procédures pour en réduire les délais, (2) proposer des contrats de longue durée et des CDI dès le premier renouvellement et (3) accueillir, accompagner et former davantage/mieux les contractuels pour leur prise de fonction.

Concernant les contractuels, la CFDT est engagée pour limiter la précarité et garantir des conditions de travail équitables. Elle préconise d’autres pistes notamment en matière de rémunération : donner plus de latitude lors de la réévaluation triennale, définir une doctrine en matière de primes. Elle insiste sur l’importance de mettre en place des concours réservés pour permettre aux contractuels de devenir titulaires. Elle rappelle son attachement à ce que les emplois permanents reviennent prioritairement aux titulaires.

Le CGAAER propose également des pistes intéressantes pour favoriser le recrutement des fonctionnaires : (1) ouvrir davantage de concours nationaux à affectation locale, (2) ouvrir pour tous les corps des concours d’accès en cours de carrière, (3) améliorer les modalités de formation et de première affectation et (4) mettre en place une politique attractive d’accueil en détachement.

Pour la CFDT, c’est bien, mais très insuffisant pour espérer attirer des candidats en nombre : il est urgent d’agir sur la rémunération des fonctionnaires et certains leviers sont à la main du MASA (cotation des postes et groupes RIFSEEP par exemple).

Le CGAAER propose également de prendre en compte les attentes des jeunes (1) par un management de proximité attentif, (2) par des procédures laissant une réelle marge d’autonomie aux services et aux agents et (3) en veillant à la qualité de vie au travail sous ses différentes facettes.

Pour la CFDT, le MASA a tout intérêt à développer la qualité de vie au travail, à être vraiment ambitieux sur ce point … et pas seulement pour les jeunes !

La secrétaire générale a annoncé que le plan d’action pour l’attractivité du ministère sera piloté par Anne COYNE, IGAPS, avec l’appui d’Anne BOSSY, directrice de l’INFOMA et du SRH.

Budget du MASA

Un budget 2025 en baisse

La CFDT demande : « concernant le budget 2025, nous sommes dans l’attente : qu’en est-il des effectifs et des crédits relatifs au BOP 215 et au BOP 206 ? »

Pierre-Yves Platz, chef de la MIPEC présente le budget 2025 qui sera en deçà du budget 2024 mais au-delà des budgets 2023 et 2022.

Toutefois, en matière de crédits, la secrétaire générale précise qu’une baisse imprévue sur le programme 215 va se traduire par le report de projets immobiliers, des retards sur certains projets numériques et une baisse de 5 à 10 % du fonctionnement courant, y compris les formations (!).

En matière d’effectifs, le BOP 206 est globalement préservé mais il y a une baisse de 15 ETP sur le BOP 215 qui sera répercutée intégralement sur l’administration centrale.

La CFDT s’inquiète de l’impact de cette diminution : les services du SRH sont déjà en sous-effectif, et toute baisse risque de rajouter du mal être pour les agents de ce service, et des retards ou des erreurs dans le traitement RH des dossiers de l’ensemble des agents du MASA.

La CFDT s’interroge également sur le BOP 354 du ministère de l’intérieur MI qui régit l’essentiel des frais de déplacements des agents en DDI et DRAAF : « Nos collègues en services déconcentrés vont-ils pouvoir se déplacer pour assurer leurs missions ? Vont-ils pouvoir faire les contrôles, aller en formation, se voir entre eux pour créer du lien et alimenter leur réseau, échanger avec les professionnels ?»

La secrétaire générale répond que ce BOP devrait être « un peu moins contraint qu’en 2024 ».

Des perspectives pas mirobolantes pour 2026

Pour le PLF 2026, la secrétaire générale précise que les travaux de refondation de l’action publique sont lancés par le Premier ministre avec l’objectif de réarmement et d’un retour à un déficit public inférieur à 3 % / an à l’horizon 2029. L’approche ne repose pas sur « une baisse des dépenses » mais sur « un questionnement des missions : sont-elles pertinentes ? efficientes ? quelle organisation ? »

Des opérateurs remis en question : la CFDT mobilisée !

La secrétaire générale annonce la remise à plat des missions des opérateurs sur la base des rapports déjà existants sur le sujet (rapport de la cour des Comptes, rapport parlementaire…). L’objectif est de rendre au citoyen un service plus efficace dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques. Pour 2025, elle précise que leur capacité d’action est globalement maintenue.

Pour la CFDT, les opérateurs sont la cible de critiques injustes. Les budgets 2025 sont en baisse pour certains d’entre eux. Et pour d’autres le budget est stable alors que les équipes doivent assumer de nouvelles missions. La CFDT (fédération Agri Agro) va porter le sujet auprès de la commission d’enquête sénatoriale. Les sections de la CFDT-SPAgri (Anses, ASP, IFCE, INAO) ainsi que la CFDT-SAPSA (FAM) sont en train de construire un argumentaire pour défendre les opérateurs.

Anses : la CFDT se bat contre la proposition de loi Duplomb, l’indépendance de l’agence et la santé des consommateurs doit primer !

« La CFDT apporte tout son soutien aux collègues de l’Anses qui subit régulièrement des attaques politiques et médiatiques. Nous sommes hostiles à toute mesure ou projet qui viserait à réduire l’indépendance de cette agence. Nous désapprouvons les dispositions de la proposition de loi Duplomb qui vise à modifier le processus actuel d’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires. »

Maud Faipoux, directrice générale de l’alimentation répond qu’il n’y a pas de remise en question de l’évaluation. L’homologation reste dans les mains des scientifiques. On ne touche pas à la méthode d’instruction des dossiers. Ce qui change, c’est la possibilité de revoir l’ordre d’instruction des dossiers qui se faisait jusqu’à présent au fil de l’eau. L’objectif est de pouvoir homologuer plus rapidement des produits phytosanitaires pour des filières qui seraient en difficulté.

La CFDT ne remet pas en cause la volonté de vouloir protéger des filières en difficulté. Mais l’approche proposée réduit les difficultés du secteur à la question des produits phytosanitaires, occultant les vrais enjeux : la spécialisation des cultures, les déséquilibres écologiques, l’impact des choix commerciaux et géopolitiques…

Il est évident que la méthode d’instruction ne peut pas être remise en question puisqu’elle est basée sur la législation. Toutefois, compte-tenu notamment des propos tenus par la ministre en charge de l’agriculture (cf. compte-rendu bilatérale ministre du 4 février ICI), la CFDT s’interroge sur un biais d’instruction qui tendrait à favoriser des dossiers donnant lieu à une autorisation et à retarder d’autant plus la révision des dossiers pour des substances qui seraient à retirer du marché (le S métolachlore par exemple). Enfin, ce comité laisserait l’entière responsabilité pénale des décisions (choix et instruction) au directeur général de l’Anses…

A l’heure où il est demandé de fusionner plus que d’ajouter, la CFDT refuse la mise en place d’un Conseil d’orientation composé en majorité de représentants de la profession agricole et de fabricants de produits phytosanitaires. La CFDT craint que le prisme économique devienne prépondérant dans cette instance pour la priorisation des dossiers d’autorisation de mise sur le marché (AMM) de produits phytosanitaires. Pourquoi ne pas s’appuyer sur des instances plus légitimes qui existent déjà comme le Comité d’orientation stratégique Ecophyto dont la composition est plus diverse ? Ce comité semble être l’instance qui permettrait des avis et propositions plus équilibrés et durables, c’est-à-dire économiquement efficaces, socialement équitables et écologiquement soutenables… il existe également le conseil des solutions devant lequel l’Anses présente à l’ensemble des acteurs de l’agriculture les décisions d’instruction des dossiers.

Cette situation a donné lieu, lors du conseil d’administration de l’Anses du 13 mars, à la rédaction d’une motion s’inquiétant d’un risque de perte d’indépendance de l’agence dans la mise en œuvre de ses activités scientifiques, signée par une majorité des administrateurs.

La CFDT a écrit aux députés au sujet de cette proposition de loi et nous avons déjà reçu plusieurs réponses de soutien.. Elle continuera à se battre contre ce texte jusqu’à son examen prévu fin avril. Elle estime que le facteur économique ne doit pas rejeter au second plan les politiques de prévention sanitaires et environnementales mises en œuvre suite à de « vieilles » crises sanitaires (vache folle, amiante, sang contaminé) et renforcées lors du scandale du médiator. La priorité doit être donnée à la santé des consommateurs et des agriculteurs à court, moyen et long terme…

Enfin, la CFDT s’inquiète du mouvement de fond de remise en cause du travail d’évaluation scientifique et d’accompagnement à la transition agroécologique. Et force est de constater que le budget et les effectifs de l’Anses sont en baisse en 2025. Ne s’agit-il pas là des prémices d’une remise en cause de cette agence ?

En bref

Compte-rendu d’entretien professionnel (CREP)

Ils devaient être finalisés pour fin mars mais l’administration va autoriser un report jusque fin avril. L’objectif est de tenir les délais mais avant tout de bien faire cet exercice. 58 % des entretiens pro sont en cours, 8 % sont achevés.

Une organisation syndicale attire l’attention sur la pratique selon laquelle certains N+2 réalisent des entretiens professionnels à la place des supérieurs hiérarchiques directs (SHD). Selon la circulaire DGAFP relative au décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, l’entretien professionnel doit être conduit par le SHD de l’agent, celui qui organise son travail au quotidien et contrôle son activité. Il est précisé que le SHD ne peut déléguer son pouvoir d’évaluation.

Il est par ailleurs regrettable que les modalités de recours ne soient pas précisées dans la note de service sur le CREP.

Contractuels en arrêt maladie : les problèmes de trop perçu au MASA vont encore durer longtemps finalement…

L’évolution de la réglementation va rendre obligatoire la subrogation pour ces agents. C’est une avancée importante pour éviter en cas de maladie les trop perçus de salaire qui se traduisent ensuite par des rappels d’argent. Elle devait entrer en vigueur le 1er juillet 2025. Cela attendra finalement le 1er janvier 2027 !

Revalorisation des référentiels des contractuels vétérinaires

La CFDT demande : « Cette revalorisation maintes fois retardée était prévue sur le premier semestre 2025. Où en sommes-nous ? Avec quelle rétroactivité ? »

Le chef du SRH répond que la revalorisation est en cours et qu’elle sera rétroactive au 1/9/2023 mais le processus va prendre plusieurs mois.

Malgré ces précisions, la grogne reste importante et la CFDT est en train d’expertiser le sujet sur deux points :

- Problème d’iniquité de traitement entre les contractuels recrutés en 2024 et ceux qui ont été recrutés en amont,

- Problème de plafonnement : le plafonnement est-il vraiment de 90 % du revenu d’un titulaire du 1er grade (traitement indiciaire + IFSE + 50 % CIA) à poste et ancienneté égale ?

Remboursement abonnement transport domicile-travail : faites-nous remonter !

La CFDT demande « alors que les retards avaient fini par être résorbés grâce à l’embauche ponctuelle d’une personne supplémentaire, il y en a à nouveau. Que compte faire le SRH pour éviter des retards importants et en nombre comme cela a été le cas précédemment ? »

Le chef du SRH répond qu’il n’y a pas de stock en attente mais qu’il faut compter 2 à 3 mois pour que le paiement intervienne.

- Si votre gestionnaire RH vous confirme le caractère complet de votre dossier et que vous attendez le paiement depuis plus de 3 mois, faites nous signe, nous interviendrons auprès du SRH.

Départ à la retraite avancé pour les agents en abattoir, en SIVEP et au MIN de Rungis : le dossier avance

La CFDT demande « Le dossier des retraites est rouvert depuis le 27 février. Au programme de nombreux sujets dont la pénibilité. Sur ce sujet, le MASA a son rôle à jouer : pouvez-vous nous préciser où on en est de la reconnaissance de la « catégorie active » pour les agents en abattoirs, en SIVEP et au MIN de Rungis afin de leur permettre un départ anticipé en retraite ? Le dossier de demande de reconnaissance a-t-il été déposé » ?

La secrétaire générale répond que le dossier devrait être déposé avant l’été.

IE/IR : l’échelonnement indiciaire revu à la hausse est en vigueur

Le décret n° 2025-244 du 17 mars 2025 modifiant l’échelonnement indiciaire des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d’études relevant du ministre chargé de l’agriculture vient d’être publié.

Le projet de texte qui a pour objectif de renforcer attractivité de ces corps et d’améliorer le déroulement des carrières avait été voté par la CFDT.

Mesures de simplifications dans le cadre de la crise agricole : on n’en saura pas plus…

La CFDT demande « Lors de la crise agricole en 2024, il a été demandé aux départements de remonter des pistes de simplifications qui relevaient du niveau national. Est-ce qu’une synthèse a été faite ? Quelle suite le MASA compte-t-il donner ? »

L’administration répond que la DGPE a reçu l’ensemble des remontées. Elles ont été examinées, priorisées et communiquées sur le site du MASA. Suite à cela il y a des dispositions dans la LFI et dans celle de la sécurité sociale mais aussi dans la LOA et d’autres mesures sont en discussion au niveau de l’Europe.

Mobilité interministérielle : des difficultés prises au sérieux

La CFDT demande : « Des agents qui viennent du MTE et qui arrivent au MASA mettent parfois plusieurs mois à percevoir leur rémunération MASA, et au contraire à ne plus percevoir leur rémunération MTE. Pour l’un d’entre eux, le retard a été de 6 mois, mais percevant toujours sa rémunération au MTE, il se retrouve avec un trop perçu sur 2024 de plus de 20 000 €, non sans conséquence sur ses impôts à venir, les aides CAF pour le logement de ses enfants. Ces retards ne favorisent pas les mobilités interministérielles qui pourtant peuvent être riches dans un parcours professionnel. Quelle est votre analyse et que comptez-vous faire pour y remédier ? »

Le SRH prend la problématique très au sérieux car il en va de notre attractivité, un regard sera porté sur ces problématiques.

- Si vous êtes concernés, faites-nous un retour, nous ferons remonter au SRH pour analyse.

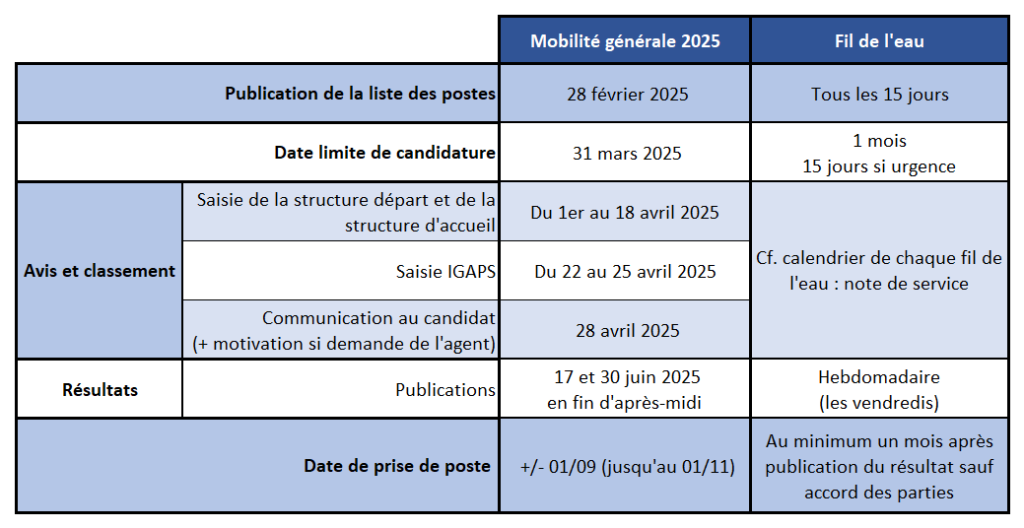

Mobilité : pas d’infos sur les recours !

La CFDT demande : « combien y a-t-il eu de recours en 2024 ? Quelles étaient les raisons de ces recours ? Combien ont abouti ? »

L’administration répond qu’elle ne dispose pas des chiffres pour 2024, mais promis nous les aurons l’année prochaine…

Promotions : on saura bientôt qui est promouvable

Nous devrions connaître les agents promouvables au second trimestre…

PSC Santé

Le taux d’adhésion au dispositif est de 85 %.

> Pour aller plus loin :

- Un extrait de notre compte-rendu sur les violences lors de contrôles déjà repris par l’AGRA PRESSE ci-dessous (revue de presse du 4 avril)

Institut national de l’information géographique et forestière'); toolTips('.classtoolTips253','Observatoire des missions et des métiers');

Institut national de l’information géographique et forestière'); toolTips('.classtoolTips253','Observatoire des missions et des métiers');