La saisie des rémunérations est une procédure civile d’exécution forcée qui permet au créancier d’un salarié de prélever directement entre les mains de son employeur une portion de rémunération en paiement de la créance qui lui est due.

La procédure de saisie est applicable à n’importe quel salarié ou agent public (fonctionnaire ou agent contractuel) redevable d’une créance exigible et liquide constatée par un titre exécutoire, dans le cadre d’une procédure relevant exclusivement du tribunal d’instance. L’employeur devient ainsi le « tiers saisi » et doit attribuer au créancier saisissant une partie de la rémunération qu’il verse habituellement à son agent.

Cette procédure doit être distinguée de la cession de rémunérations qui repose sur une initiative de l’agent par laquelle celui-ci demande à son employeur de reverser directement une partie de sa rémunération à un créancier nommément désigné.

Eu égard au caractère alimentaire de la rémunération, la réglementation encadre les sommes retenues dans des proportions et selon des seuils affectés d’un correctif pour personne à charge et, dans tous les cas, garantit au débiteur le maintien d’un minimum de rémunération qui constitue la quotité insaisissable.

Cette fiche concerne la saisie sur salaire, une autre fiche sera consacrée à la procédure Avis à Tiers Détenteur (ATD).

La saisie sur salaire dans la fonction publique : un encadrement strict

Dans le cadre de la gestion des créances, la saisie sur salaire est un outil permettant aux créanciers de recouvrer des sommes dues. Cette procédure, encadrée par le droit, s’applique aussi aux agents de la fonction publique, bien que leur statut particulier apporte quelques spécificités. Voici un tour d’horizon des modalités et implications de cette procédure dans le secteur public.

Qu’est-ce qu’une saisie sur salaire

La saisie sur salaire consiste à prélever une partie du salaire d’un salarié, quel que soit son contrat de travail, pour rembourser sa dette. Le salarié ne reçoit plus qu’une partie de son salaire. Mais la somme versée au salarié ne peut pas être inférieure au montant du solde bancaire insaisissable (SBI).

![]() Le revenu saisissable peut être saisi dans sa totalité, à l’exception du solde bancaire insaisissable (SBI) qui correspond à la somme minimum qui doit être laissée au débiteur. Celle-ci est au minimum égale à 635,71 € (au 01/04/2024).

Le revenu saisissable peut être saisi dans sa totalité, à l’exception du solde bancaire insaisissable (SBI) qui correspond à la somme minimum qui doit être laissée au débiteur. Celle-ci est au minimum égale à 635,71 € (au 01/04/2024).

Quel que soit le type de créance, il est obligatoire de laisser à disposition du débiteur ce solde bancaire insaisissable. Aucune saisie ne peut être pratiquée sur la fraction de rémunération correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) correspondant à un foyer composé d’une seule personne.

Modalités de remboursement

Les indus peuvent être recouvrés par l’administration, soit par prélèvement direct sur la paie des agents, soit par l’émission d’un titre exécutoire. Le montant maximal à retenir (ou quotité saisissable) est calculé selon un barème de saisie. En effet, quelle que soit la somme due, la saisie ne pourra pas priver l’agent de l’intégralité de sa rémunération.

Seule une fraction du revenu saisissable peut être retenue par l’employeur. La fraction saisissable est calculée sur le montant des rémunérations nettes annuelles (hors remboursements de frais et allocations pour charge de famille) des 12 mois qui précèdent la notification de la saisie. Le salaire net comprend les éléments suivants :

- Salaire (déduction faite de la CSG, de la CRDS et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu),

- Majorations de salaire pour heures supplémentaires,

- Avantages en nature.

Champ d’application

Tous les éléments de rémunérations principales ou accessoires versés par une personne publique peuvent donner lieu à demande de remboursement.

A titre d’illustration, peuvent donner lieu à recouvrement, les éléments suivants :

Le traitement

Exemples :

- L’agent a été rémunéré sur la base d’un indice supérieur à celui auquel il avait droit,

- L’agent a perçu un traitement correspondant à un temps plein alors qu’il travaillait à temps partiel,

- L’agent a perçu une rémunération à plein traitement au lieu de demi-traitement en cas d’absence pour raison de santé,

- L’agent a bénéficié d’une rémunération en l’absence de service fait

- Etc…

Les compléments de rémunération tels que l’indemnité de résidence (IR) ou le supplément familial de traitement (SFT)

Exemples :

- L’agent a pu bénéficier d’une IR au taux d’une ville alors qu’il travaillait dans une commune n’y ouvrant pas droit,

- L’agent a perçu un SFT alors que son conjoint agent public le percevait ou que l’âge de ses enfants n’ouvrait plus ce droit ;

- Etc…

Les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire

Exemples :

- L’agent percevait une nouvelle bonification indiciaire (NBI) alors que les fonctions qu’il occupait ne lui ouvraient pas ou plus ce droit,

- L’agent a bénéficié des primes sur base réglementaire alors que l’agent ne remplissait pas ou plus les conditions,

- Etc…

Le remboursement des dépenses engagées par l’agent dans l’exercice de ses fonctions

Exemples :

- Prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués entre sa résidence habituelle et son lieu de travail,

- Frais de missions,

- Etc…

Dans la fonction publique, cette procédure s’applique aux fonctionnaires, agents contractuels et autres personnels rémunérés par l’administration.

Le but est de garantir le paiement d’une dette reconnue, qu’elle soit liée à une décision de justice (pensions alimentaires, dettes civiles ou commerciales) ou à des créances publiques (amendes, impôts, etc.).

Particularités de la fonction publique

Dans la fonction publique, certains aspects diffèrent de ceux du secteur privé :

- Statut protecteur de l’agent public

Le statut des fonctionnaires garantit une stabilité de l’emploi et un encadrement des procédures disciplinaires. Toutefois, cette stabilité ne protège pas des obligations légales liées aux créances.

- Saisies administratives

Les créances publiques, comme les amendes ou les dettes fiscales, peuvent donner lieu à une saisie administrative à tiers détenteur (SATD), un mécanisme plus rapide que la saisie sur salaire classique.

- Interlocuteurs spécifiques

Dans la fonction publique, l’ordonnateur (le responsable administratif qui gère les finances) et le comptable public jouent un rôle crucial dans le traitement des saisies. Ils veillent à la conformité de la procédure et au respect des droits de l’agent.

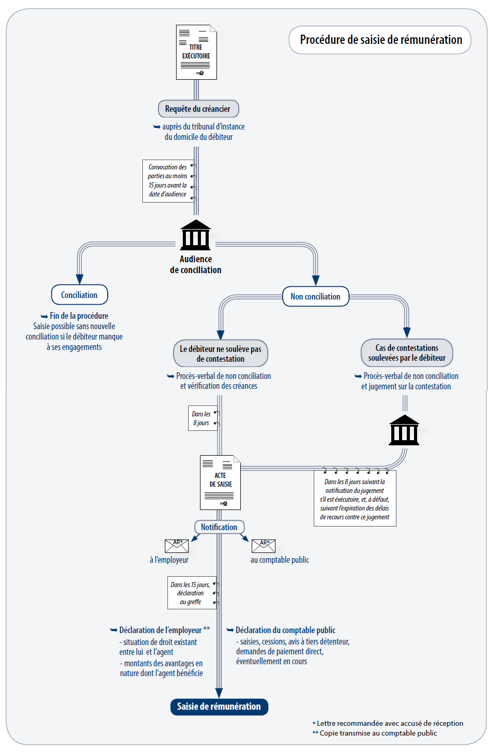

Procédure de mise en œuvre dans la fonction publique

La mise en place d’une saisie sur salaire dans la fonction publique suit des étapes bien définies :

- Obtention d’un titre exécutoire

Un créancier doit obtenir une décision judiciaire autorisant la saisie sur salaire. Dans certains cas, comme les pensions alimentaires, un simple acte notarié ou une décision administrative peut suffire.

- Notification à l’employeur

Une fois le titre exécutoire obtenu, l’employeur public, qu’il s’agisse d’une collectivité locale, d’un hôpital ou de l’État, reçoit une notification pour procéder à la saisie. L’administration employeur est tenue de respecter cette demande sous peine de sanctions.

- Calcul des sommes saisissables

Une partie seulement de la rémunération est saisissable. Le montant prélevé est déterminé en fonction d’un barème national, qui prend en compte le revenu net de l’agent ainsi que ses charges de famille. Un minimum insaisissable, souvent basé sur le RSA (Revenu de solidarité active), est systématiquement préservé pour garantir les besoins vitaux du débiteur.

- Versement au créancier

Les sommes retenues sur le salaire de l’agent sont directement versées au créancier jusqu’à extinction de la dette ou annulation de la saisie.

Conséquences pour l’agent public

Une saisie sur salaire peut avoir plusieurs impacts :

- Financiers : la réduction des revenus peut peser sur le budget familial de l’agent, rendant parfois nécessaire une révision de son mode de vie.

- Professionnels : bien que la saisie soit une procédure strictement confidentielle, elle peut générer un sentiment de stigmatisation pour l’agent concerné.

- Juridiques : en cas de contestation sur le montant ou la légitimité de la saisie, l’agent peut saisir le juge de l’exécution pour demander un réexamen.

Définition de la portion saisissable de la rémunération

La règlementation encadre les sommes saisies dans certaines proportions tenant compte, le cas échéant, des charges de famille de l’intéressé. Ces proportions saisissables sont calculées sur base de la rémunération nette annuelle, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

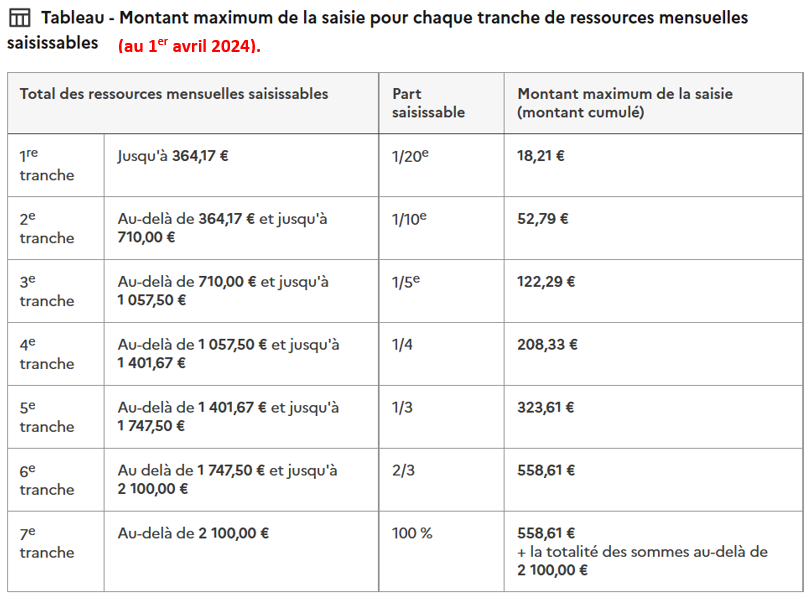

Le salaire net annuel (hors remboursements de frais et allocations pour charge de famille) des 12 mois qui précèdent la notification de la saisie est divisé en 7 tranches. Pour chaque tranche est déterminée une fraction qui peut être saisie.

Pour 2024, le décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations établit les montants suivants :

Les montants des tranches doivent être augmentés de 1.690 € par an (soit de 140,83 € par mois) et par personne à charge, sur présentation de justificatifs.

Délai : Le délai de prescription pour le recouvrement des rémunérations indûment perçues par l’agent est encadré par les textes (2 à 5 ans, selon les cas, sauf démarche frauduleuse).

Les recours possibles

Si un agent public estime que la saisie est injustifiée ou mal calculée, il peut :

- Contester la décision auprès du juge de l’exécution, notamment si ses charges familiales ou sa situation financière n’ont pas été correctement prises en compte.

- Demander un étalement des paiements pour réduire l’impact mensuel de la saisie sur son budget.

- Remise gracieuse : Le débiteur d’une créance peut demander une remise gracieuse partielle ou totale en invoquant un motif personnel plaidant en sa faveur (situation de ressources, charges de famille…). L’administration peut rejeter ou admettre, dans sa totalité ou partiellement, la demande de l’agent. Cette décision doit être motivée au vu de la situation personnelle de l’agent, sur base d’une délibération.

- Solliciter une médiation avec le créancier, notamment en cas de créances privées.

Conclusion

La saisie sur salaire, bien que légale et encadrée, représente une contrainte importante pour les agents de la fonction publique. Elle rappelle l’obligation pour tout citoyen, quel que soit son statut, de régler ses dettes. Cependant, le cadre protecteur offert par le statut public permet de garantir un équilibre entre les droits du créancier et la dignité de l’agent débiteur. Une gestion proactive et une information claire sur ses droits peuvent aider les agents à traverser cette procédure avec moins de difficultés.