CSA ministériel des 10 et 11 juin 2025 : IFSE, TSMA, agressions, SEA, catégorie active, opérateurs, loi Duplomb… toolTips('.classtoolTips217','Internet protocol (base du système d\'acheminement sur Internet)'); toolTips('.classtoolTips232','Assistant de service social'); toolTips('.classtoolTips252','Technicien supérieur du ministère de l\'Agriculture'); toolTips('.classtoolTips284','Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (part fixe du dispositif RIFSEEP)'); toolTips('.classtoolTips298','Service d’économie agricole (relevant des DDT ou DDTM)');

Le CSA ministériel était présidé par Cécile Bigot-Dekeyzer, secrétaire générale du MASA, accompagnée notamment de son adjointe Noémie Le Quellenec, de Xavier Maire, chef du SRH, de Maud Faipoux, directrice de la DGAL et de Philippe Duclaud, directeur de la DGPE.

La CFDT était représentée par Emmanuel Biseau, Béatrice Laugraud, Nicolas Brezisky et Frédric Laloy.

IFSE – Une revalorisation à géométrie variable…

Dans les services : une enveloppe conséquente, plus d’équité … qui laissera un goût amer à celles et ceux qui ne vont pas être ou très peu revalorisés

« Madame la secrétaire générale,

Vous avez annoncé au nom de Madame la ministre l’obtention d’une enveloppe conséquente de crédits pour revaloriser les montants d’IFSE des agents du MASA rémunérés par le ministère.

Dans les services, cette revalorisation se traduit par plus d’équité entre les filières administratives et les filières techniques.

Toutefois, ce type de revalorisation ne couvre pas de manière équitable l’ensemble des agents au regard de leur catégorie notamment. »

La secrétaire générale rappelle le déblocage d’une enveloppe de 18,4 M€ ce qui n’est pas négligeable dans le contexte budgétaire actuel. Elle reconnaît le peu de dialogue social sur le sujet, parce qu’il y avait peu de marge de manœuvre. Ils ont fait le maximum, le plus équitable possible dans un contexte budgétaire contraint. En moyenne on est sur une revalorisation de plus de 10% pour chaque filière, mais il est vrai que l’augmentation est faible en valeur absolue pour certains agents.

Si la CFDT peut comprendre qu’il y avait peu de marge de négociation sur le plan budgétaire, il y avait possibilité d’échanger sur la cartographie des fonctions et il est fort regrettable que ces discussions n’aient pas eu lieu. In fine, un nombre significatif d’agents, sans changer de fonctions, va se retrouver dans un groupe RIFSEEP différent et parfois inférieur. Si l’administration s’est engagée à ce que aucun agent ne soit perdant sur le plan financier, plusieurs centaines d’agents ne vont pas être revalorisés et des milliers le seront très peu.

Un article plus complet est en cours de rédaction sur ce dossier.

A retenir dès à présent : la revalorisation de l’IFSE interviendra sur votre feuille de paye entre août et fin 2025, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Au sein des opérateurs : « on leur a donné les infos, à eux de faire le nécessaire maintenant » !

« CFDT Agriculture s’inquiète également du traitement réservé aux agents du MASA qui travaillent au sein des opérateurs sous tutelle de ce ministère. Elle vous demande de faire en sorte que la revalorisation de l’IFSE soit également mise en place chez les opérateurs dans l’intérêt des agents, de leurs employeurs et des structures. Nous espérons avoir une réponse au courrier (ICI) que nous vous avons transmis en ce sens la semaine dernière. »

Pour la CFDT, ce serait la moindre des choses de la part de la secrétaire générale qui dit regretter le peu de dialogue social sur ce dossier pourtant à fort enjeu pour les agents…

La CFDT ne peut se satisfaire de la réponse « on leur a donné les informations pour qu’ils puissent faire le nécessaire… »

Et pour les prochaines revalorisations ?

La CFDT demande l’instauration d’une clause de révision annuelle pour éviter les gels prolongés pour tous les agents du Ministère et les opérateurs.

Plus spécifiquement pour les opérateurs, elle demande d’anticiper davantage la communication du coût des revalorisations à venir.

Et sinon en matière de pouvoir d’achat ?

Si cette revalorisation est bienvenue, elle ne suffit pas à compenser la perte de pouvoir d’achat entre l’inflation, l’absence de GIPA et le gel du point d’indice, et ce encore plus pour les agents en grande difficulté.

TSMA – Vers plus de recrutements… La CFDT demande la création d’un grade T4 « hors classe » pour les techniciens

Un décret pour améliorer d’un chouia l’attractivité du corps des TSMA…

Les réflexions en matière de GPEC et le rapport des IGAPS mettent en évidence un besoin plus important de recruter des TSMA dans les années à venir, notamment en raison des nombreux départs à la retraite.

De plus, suite à l’évolution des métiers des TSMA ces dernières années, avec des missions de plus en plus techniques et pointues, le recrutement doit permettre de répondre à cette attente. Le MASA doit donc être attractif pour recruter ces profils.

Une première mesure consiste à permettre aux BTS de se présenter au concours et d’en conserver le bénéfice alors même qu’ils n’ont pas encore obtenu leur diplôme et pourront l’obtenir l’année du concours, voire l’année suivante.

Le projet de décret correspondant est soumis pour avis des membres du CSAM : il reçoit un vote favorable à l’unanimité.

Pour CFDT Agriculture, cette mesure constitue une avancée pour l’attractivité des BTS pour notre ministère mais elle ne permettra aucunement de répondre à l’objectif d’attractivité et de recrutement en nombre de TSMA !

La CFDT propose une vraie mesure pour rendre le corps des TSMA plus attractif : la création d’un 4ème grade « TSMA hors classe », à l’image des corps IAE et attachés

Pour CFDT Agriculture, avec la nécessité croissante de recruter des TSMA grade principal (grade 2), il est temps de reconnaître pleinement les TSMA : la création d’un grade hors classe (G4) n’est plus une option, mais une nécessité !

Aujourd’hui, les TSMA recrutés en T2 sont confrontés à un parcours professionnel figé, avec pour seule perspective d’évolution le grade de technicien chef (T3). Au-delà, la seule voie de progression passe par une promotion dans le corps des IAE, mais les opportunités de changement de corps sont trop limitées, empêchant de nombreux TSMA d’y accéder. Pourtant, la majorité d’entre eux souhaitent approfondir leur expertise technique, une compétence essentielle pour notre ministère et qui mérite d’être pleinement reconnue et valorisée.

Cette situation va à l’encontre du protocole PPCR (protocole sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations), qui prévoit qu’un agent doit pouvoir dérouler au moins deux grades au cours de sa carrière. Or, dans la configuration actuelle, cela est tout simplement impossible. C’est pourquoi la création d’un grade T4 hors classe pour les TSMA est une nécessité pour CFDT Agriculture.

Dans un contexte où les jeunes peinent à se projeter sur le long terme et recherchent davantage de flexibilité dans leur parcours professionnel, la création du grade T4 constituerait un levier en matière d’attractivité. Elle offrirait des perspectives d’évolution attrayantes et inciterait les talents à se projeter au sein de notre ministère au travers d’une carrière enrichissante, avec des possibilités adaptées aux ambitions de chacun.

Un groupe de travail bienvenu à la rentrée pour renforcer l’attractivité du corps des TSMA… et on espère d’autres corps demain !

Des groupes de travail se réuniront dans les mois à venir pour déterminer les leviers d’attractivité à mettre en œuvre pour recruter des TSMA. La CFDT aura l’occasion de porter d’autres mesures, telle la généralisation des concours à affectation locale.

Si vous avez des propositions à faire sur ce sujet, contactez-nous, nous sommes à votre écoute.

Faites entendre vos propositions, pour les TSMA… et pour les autres corps !

Risque d’agressions des agents : une réponse très insuffisante…

Un risque d’agression bien présent…

« Le risque est bien présent. Il y a 3 semaines des collègues de la DDETSPP de l’Orne ont été menacés de mort par un éleveur lors du recensement de son troupeau. La semaine dernière un agent d’une DDPP du grand ouest a été séquestré lors d’un contrôle. Des contrôleurs ressentent davantage de pression depuis la mise en place du contrôle unique. Car de nombreux agriculteurs ont compris qu’ils n’auraient pas plus d’un contrôle par an. Ils mettent dans le même panier les contrôles administratifs programmables et les autres contrôles. Au final, le contrôle « unique » n’améliore pas la situation, au contraire, il génère globalement plus de tension et de risque d’agression. »

Et cela continue aujourd’hui : la semaine du CSA ministériel, un éleveur a eu des propos diffamants vis-à-vis des agents des services vétérinaires de la DDETSPP de Dordogne (« les agents de l’Etat sont des collabos »).

Le MASA n’apporte ni réponse politique, ni réponse immédiate…

« L’intersyndicale a salué la mise en place d’un GT spécifique rattaché au CSA ministériel en lien avec les CSA de réseau, avec des mesures envisagées à moyen terme, mais elle regrette vivement l’absence de prise de parole de notre ministre et l’absence de mesure immédiate. »

La secrétaire générale confirme le lancement de GT à venir à partir de la rentrée. La CFDT demande à ce que les syndicats puissent participer en présentiel à ces GT, avec des experts issus des formations spécialisées de réseaux.

La secrétaire générale précise par ailleurs que la ministre est très attentive à chaque agent qui serait en difficulté.

CFDT Agriculture attend de la ministre qu’elle se préoccupe de l’ensemble des agents en ayant un discours de fermeté vis-à-vis des agriculteurs qui agressent des agents de son ministère.

Des avancées à venir ?

La CFDT demande : « la circulaire Barnier du 4 novembre 2024 sur le contrôle unique prévoit que « tout incident devra être identifié et une attention particulière devra être apportée à sa gestion ainsi qu’à l’accompagnement des agents victimes d’agressions, de menaces ou de tout autre atteinte à leur intégrité physique ou mentale. Dans un tel cas, une plainte devra être systématiquement déposée par le préfet ou l’organisme de contrôle dont dépend l’agent » : est-il réellement possible, légal, qu’une plainte puisse être déposée par le préfet ou l’organisme dont dépend l’agent, à la place de celui-ci ? »

Le chef du SRH répond que cela ne signifie pas que l’administration porte plainte à la place de l’agent mais qu’elle doit porter plainte en sa qualité d’employeur en cas d’atteinte contre un de ses agents.

Un projet de loi en cours de discussion prévoit en revanche la faculté pour l’employeur public de déposer plainte au nom de l’agent victime et ce quelque soit le fait générateur, que celui-ci ait lieu à l’occasion d’un contrôle unique, pour tout autre contrôle ou dans d’autres circonstances.

La CFDT interpelle l’administration : « les agents de la DGFIP qui sont amenés à se déplacer et à faire des contrôles tout seuls sont dotés d’une application spécifique sur leur téléphone professionnel qui permet d’alerter les forces de l’ordre en cas de situation d’urgence. Concrètement, l’agent ouvre l’appli avant de commencer son contrôle, et si la situation « dérape », il n’a qu’à appuyer sur un bouton de son téléphone pour déclencher un appel d’urgence vers les forces de l’ordre. Une telle application est-elle envisagée pour les contrôleurs du MASA ? »

Le chef du SRH prend note de cette proposition que ses services vont étudier.

A quand le travail de pédagogie sur le contrôle unique par la profession agricole ?

La CFDT demande : « on demande aux inspecteurs de faire preuve de pédagogie, c’est très bien, ils le faisaient déjà d’ailleurs, mais vous semble-t-il adapté qu’un inspecteur doive passer parfois une heure pour expliquer à un agriculteur ce qu’est le contrôle unique afin d’être en mesure de commencer sereinement le contrôle (nous avons plusieurs retours en ce sens…) ? Pourquoi n’est-il pas demandé aux chambres d’agriculture de faire le plus gros de ce travail de pédagogie ? »

La secrétaire générale répond que les chambres d’agriculture ont en effet un rôle à jouer en ce sens.

CFDT Agriculture attend des actes concrets.

SEA – A quand la boîte à outils pour aider tous les SEA en difficulté ?

« La phase de télédéclaration s’est globalement bien passée. L’instruction PAC sur le papier permet d’espérer de meilleures (moins pires) conditions de travail dans les SEA (services d’économie agricole). Mais l’instruction des dossiers n’a pas encore démarré et il est beaucoup trop tôt pour dire que la situation s’est améliorée. La CFDT reste vigilante. Il ne faudrait pas que l’été 2025 soit aussi chargé qu’en 2024 et 2023. »

L’instruction des dossiers PAC a fini par arriver avec une (seule) semaine de retard…

« La CFDT regrette par ailleurs le manque de transparence sur le plan d’accompagnement des SEA : nous n’avons aucune information sur ce qui a été mis en place dans les SEA en grande difficulté et ce qui est duplicable ailleurs. »

Ni la secrétaire générale, ni le directeur de la DGPE n’ont réagi…

CFDT Agriculture regrette cette opacité. Il est incompréhensible qu’il n’y ait pas d’information sur les mesures prises, car il n’y a pas d’un côté 12/13 DDT(M) en grande difficulté et de l’autre des DDT(M) qui vont très bien. Il est important de profiter de cet accompagnement pour constituer et proposer une boite à outils à l’ensemble des DDT(M).

Alimentation – PSU et SIVEP/BREXIT, deux sujets très chauds … et un petit espoir…

Police sanitaire unique (PSU) : après les SEA en 2024, à quand les SSA en crise ?

« S’il y a sans doute du mou pour le travail d’inspection en sécurité sanitaire des aliments dans quelques départements, la situation est devenue critique dans de nombreuses DD(ETS)PP. Après les SEA en crise en 2024, la CFDT redoute que ce soit aux SSA d’être en crise, cette année ou l’année prochaine. La CFDT n’acceptera pas une clause de revoyure au rabais sur cette réforme d’ampleur. »

Maud Faipoux botte en touche en disant que le sujet sera abordé le lendemain en CSA Alimentation (Cf. CR CSA Alim du 12 juin).

SIVEP/BREXIT : vers un accord SPS source de fortes inquiétudes pour les contractuels et les fonctionnaires

Le 19 mai dernier, l’UE et le Royaume-Uni ont conclu un accord afin d’évoluer vers un accord SPS (accord négocié sur les règles sanitaires et phytosanitaires), à l’identique de ce qu’il se passe avec la Suisse où les règles pour l’importation de produits soumis à contrôles sont similaires à celles de l’UE.

Maud Faipoux explicite l’enjeu : il s’agit d’avoir les mêmes règles sanitaires et qu’elles évoluent en parallèle pour faciliter le transport (import/export). Elle précise qu’à ce stade ni les modalités précises (y aura-t-il des exceptions ?) ni le calendrier ne sont connus.

Toutefois, cette annonce génère de nombreuses incertitudes pour les agents qui travaillent dans ce domaine. Le sujet a été abordé plus longuement le lendemain en CSA alimentation (ICI). Pour la CFDT, un dialogue social de qualité s’impose.

La secrétaire générale et la directrice de la DGAL semblent avoir entendu le message puisqu’elles ont prévu (après ces instances) un groupe de travail sur le sujet le mercredi 09 juillet. Par ailleurs, une task force va être mise en place très prochainement avec pour objectif d’anticiper toutes les hypothèses de l’accord qui pourraient être formulées ainsi que les mesures et organisations à déployer en conséquence.

D’ici là, CFDT Agriculture va aller à la rencontre de plusieurs sites impactés. Il y a beaucoup d’inquiétude légitime que nous allons porter. N’hésitez pas à nous contacter pour alimenter nos questions et propositions sur ce sujet.

Catégorie active pour les agents en abattoir, SIVEP/Brexit et MIN Rungis : on saura en septembre si près de 1000 agents peuvent en bénéficier

Ce régime permettrait aux agents qui ont des missions objectivement pénibles (travail de nuit, dans le bruit, le froid…) de partir plus tôt à la retraite.

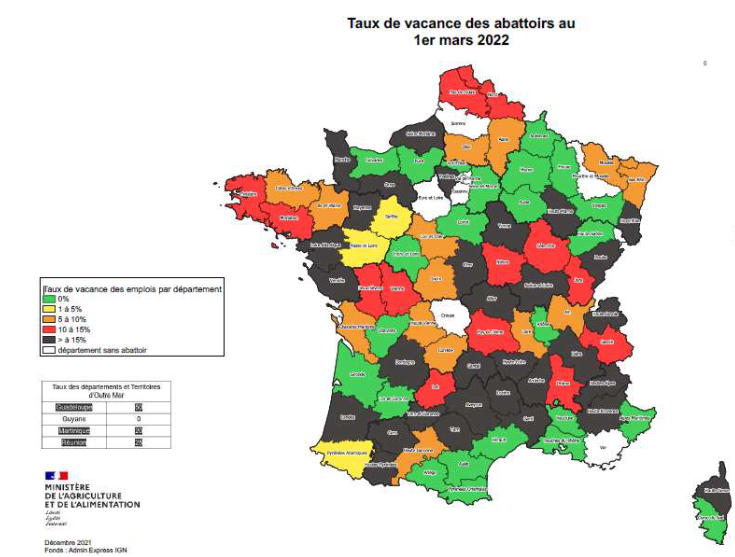

Le dossier pour demander la reconnaissance de la catégorie active pour les agents en abattoir, en SIVEP (Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières) en cycle continu (7J/7J et 24h/24h) et au marché international (MIN) de Rungis a été transmis le 7 mai à la DGAFP (Ministère de la fonction publique). Bénéficier de ce dispositif particulier suppose 17 années de services accomplis. Cela concerne un peu moins de 1000 agents, à 98 % des TSMA et à 87 % des agents en abattoir.

Pour la CFDT, la transmission de ce dossier est une étape importante. Notre syndicat a été le premier à porter cette revendication suite à la réforme des retraites et la défend sans relâche dans les instances concernées CSA Alimentation, CSA-M, bilatérale avec la secrétaire générale…

La réponse est attendue d’ici 3 mois. Pour la secrétaire générale, le dossier qui a été déposé est solide grâce à l’appui de la DGAL, des services déconcentrés et des ISST … mais « l’avis favorable n’est pas du tout acquis ».

Devenir des opérateurs : de possibles bouleversements importants en perspective … avec un dialogue social minimaliste … inacceptable !

« Pour CFDT Agriculture, l’existence d’opérateurs et d’agences dans le périmètre de l’agriculture présente des atouts pour éclairer le ministère de l’agriculture, pour accompagner la mise en œuvre de politiques publiques qu’il porte et pour déployer des dispositifs du MASA. Leur gouvernance est ouverte vers le milieu agricole voire d’autres parties prenantes. Certains d’entre eux sont sous tutelle de plusieurs ministères, facilitant une approche transversale par exemple agriculture/environnement/santé pour l’Anses. Leur taille, leur fonctionnement et leur implantation favorise la réactivité et la proximité avec les usagers.

Madame la Présidente, est-ce que le ministère de l’agriculture partage ces éléments d’analyse ?

La CFDT alerte sur un risque de suppression, fusion ou réorganisation, qui s’il n’était pas suffisamment réfléchi pourrait avoir de graves conséquences en matière d’efficacité de l’action publique. Ne commettons pas l’erreur d’une réforme comme celle des SGCD il y a quelques années qui se traduit aujourd’hui par une dégradation de la qualité de service et aucune économie substantielle de fonctionnement.

La CFDT s’inquiète des propos tenus par la ministre des comptes publics ce matin : « il y a 2 à 3 milliards d’économies à faire [sur les agences et les opérateurs]. Il y a un tiers des agences et des opérateurs (…) [que] nous allons (…) soit fusionner entre eux, soit fusionner avec le ministère, soit supprimer, soit réduire la voilure. »

La CFDT, syndicat réformiste, n’est pas pour le statu quo. Il y a des marges de progrès pour chaque opérateur. Mais les plus-values de chacun de ces opérateurs doivent être maintenues. »

La secrétaire générale concède que si le propos général concerne l’ensemble du service public, en l’occurrence de rendre le meilleur service aux usagers tout en limitant la dépense publique, le focus est souvent mis sur les opérateurs. Elle ne peut pas nous en dire plus. Il y a en ce moment des discussions entre le cabinet du Premier ministre et les cabinets ministériels. Des annonces sont prévues en juillet ou à la rentrée.

Pour CFDT Agriculture, le manque de transparence est incompréhensible. On parle de suppression d’opérateurs, de fusions entre opérateurs, de re-ministérialisation. Les missions des agents pourraient être très impactées… le climat est anxiogène et il n’y a pas de dialogue social ! On nous informera des décisions prises ? Ce n’est pas acceptable !

La secrétaire générale s’engage à revenir vers nous dès qu’elle sera en capacité de le faire.

Anses : vers une priorisation… quoi qu’il en coûte ?!

Modalités de vente de pesticides, retour des néonicotinoïdes, rôle de l’Anses, … la proposition de loi (PPL) Duplomb visant à « lever les contraintes au métier d’agriculteur » fait du bruit.

La ministre de l’agriculture souhaite que l’Anses priorise les demandes d’examen d’homologation de substances phytosanitaires pour des productions menacées de disparition en France. Il s’agit selon ses dires de gérer l’urgence en attendant des alternatives à ces molécules dont la diminution est un vrai enjeu.

Dans le même laps de temps, un sénateur a travaillé sur une proposition de loi (Duplomb) qui prévoit la priorisation des dossiers par un comité d’orientation, et le gouvernement a travaillé sur un décret auto-portant qui implique l’avis de l’INRAE dans le travail de priorisation fait par l’Anses.

La CFDT s’interroge : « Concernant la proposition de loi Duplomb, suite au vote de la motion de rejet du texte présenté par la commission économique et sociale de l’assemblée nationale, la CFDT souhaiterait connaître le positionnement du MASA sur la création d’un comité d’orientation comme indiqué à l’article 2 de cette proposition de loi. Par ailleurs, un décret autoportant déjà examiné en conseil d’État propose l’implication d’un avis de l’INRAe dans les attributions d’autorisations de mise sur le marché (AMM) phytosanitaires. La CFDT souhaiterait connaître l’articulation entre ce décret et la PPL Duplomb et la date de sa promulgation. »

Maud Faipoux rappelle des éléments de langage que nous avons déjà entendu à maintes reprises, à savoir que à aucun moment il n’y a eu volonté d’ingérence de la part du gouvernement dans le travail d’évaluation de l’Anses. L’évolution demandée porte uniquement sur la procédure, sur la possibilité de prioriser les dossiers, pour des filières en grande difficulté sans solution technique, plutôt qu’un traitement au fil de l’eau.

La CFDT insiste et demande quelle est la position du MASA sur la création d’un comité d’orientation.

Maud Faipoux répond que ce n’est pas le lieu pour répondre à cette question.

Le lendemain, en CSA alimentation, elle précisera que le gouvernement n’a plus son mot à dire du fait que les débats auront lieu en commission mixte paritaire fin juin, et que la seule chose qui compte c’est qu’il puisse y avoir priorisation des dossiers. Peu importe que cela se fasse via le comité d’orientations de la loi Duplomb ou via le décret autoportant par décision de la ministre sur avis de l’INRAe.

Pour CFDT Agriculture, lever les contraintes du métier d’agriculteur, c’est bien, remettre en cause l’indépendance de l’Anses via la priorisation des dossiers laissée à l’appréciation d’un comité d’orientation, c’est autre chose. Là où l’Anses voit de l’ingérence, le MASA ne voit qu’une procédure qui n’interfère pas avec le contenu de l’évaluation.

L’évaluation des dossiers sera toujours scientifiquement indépendante pour l’Anses. Ses missions, c’est l’évaluation des risques sanitaires pour les hommes et leur environnement et dans le cas des autorisations d’AMM, la bonne application des lois. L’agence s’inquiète de la méthode et des critères retenus pour effectuer les priorisations. Selon qu’elle se fait via la PPL Duplomb ou le décret, la balance entre bénéfice économique et santé ne sera pas la même…

Bonne nouvelle, juste avant la publication de cette article, la commission paritaire a rendu son verdict : la priorisation via le comité d’orientation a été retiré du texte. Reste le décret autoportant… Et puis l’essentiel de la proposition de loi a été validée, avec notamment la réintroduction de produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes interdits depuis plusieurs années. Un nouveau recul en matière d’agro-écologie…

En bref

L’ASMA Nationale et les ASMA Départementales en grand danger

L’intersyndicale fait une déclaration dont on peut retenir notamment :

- « Le dernier rapport interministériel sur l’action sociale de l’État publié par la DGAFP en mars 2025 reconnaît explicitement la qualité, la visibilité et la structuration exemplaire de l’ASMA, modèle reconnu au niveau national.

- Depuis des années, les organisations syndicales alertent sur un budget insuffisant, que le versement exceptionnel et unique de +5 % de la subvention annuelle, réduit en moins de 4 mois à 2 %, ne compensera assurément pas.

Les conséquences sont d’ores et déjà catastrophiques :

– Dotations des ASMA départementales en baisse de 13 % en moyenne, mettant en difficulté les plus petites associations ;

– Budget global réduit de 17 %, entraînant une augmentation massive des refus de demandes d’aides (683 refus en 2023) ;

– Forte baisse des financements pour les séjours, voyages, activités sportives et culturelles, privant des milliers d’agents et de retraités de ces prestations essentielles ;

– Prévisions pour 2025 au niveau des séjours : 1 500 ayants droit privés de départ en vacances faute de budget !

Malgré l’alerte des organisations syndicales, le ministère persiste dans sa politique d’austérité, invoquant la « rigueur budgétaire » et une « révision de l’offre de prestations ».

Nous exigeons une augmentation immédiate et pérenne d’au moins 20 % du budget de l’ASMA ! »

La secrétaire générale répond que l’action sociale n’est pas une ligne d’ajustement, que le MASA fera tout ce qu’il peut, s’il y a moyen d’optimiser des reliquats 2025 ou si le PLF 2026 donne des possibilités.

Évolutions de l’organisation RH du Ministère

La Secrétaire générale du ministère de l’agriculture a confié une mission de réflexion sur l’organisation de la filière RH à Stéphane Le Moing dont voici les principales orientations :

- Moderniser les outils numériques

- Faciliter l’accès aux informations RH pour les agents, afin d’éviter de mobiliser la RH de proximité, avec la perspective de s’appuyer sur Mon Self Mobile

- Automatiser un certain nombre de tâches en particulier au BPCO (bureau des contractuels) : signature électronique des contrats, attestation de fin de contrat…

- Muscler la RH de proximité

- Il s’agit notamment de renforcer le rôle d’animation des DRAAF vis-à-vis des SGCD pour résoudre un maximum de difficultés au niveau local et ainsi désemboliser l’administration centrale

- Il n’y aura pas de déconcentration de la gestion de la paye qui nécessiterait des moyens importants

- Faciliter la transversalité au sein du SRH

Un poste va être créé en appui sur des sujets structurants de la politique RH, pour faciliter la mise en relation

- Structurer une entité relative à l’attractivité au sein du SRH

Il est prévu que ces orientations soient mises en œuvre dès cette année ou en 2026.

Déontologie : attention aux cadeaux et aux conflits d’intérêts

La présidente du collège de déontologie présente les bonnes pratiques en matière de cadeaux et d’invitations.

Ce guide est avant tout du bon sens et cadre un peu le montant ou la nature des cadeaux ou invitations acceptables ou non. Ainsi, par exemple toute remise d’espèce ou mise à disposition de véhicules doivent être refusés, par contre les cadeaux ou invitations de faible valeur (autour de 15-20 euros) peuvent être acceptés. De même la redondance et l’occasion (à l’occasion d’un contrôle par exemple) sont aussi des éléments à prendre en compte.

Ces bonnes pratiques ont vocation à être déclinées par structure, cette déclinaison sera elle, prescriptive. L’idée est d’en parler au sein de chaque structure, de questionner les habitudes, de lever les tabous.

Il est prévu une présentation des synthèses des déclarations des agents en CSA local avant une remontée au collège de déontologie qui a dans son périmètre l’AC, les DRAAF, les agents MASA en DDI et les opérateurs sous tutelle.

Enfin, la CFDT rappelle qu’au-delà des sanctions administratives, il y a un risque pénal.

Le collège de déontologie a notamment pour mission de traiter les signalements de conflits d’intérêts, une participation au contrôle déontologique (notamment le cumul d’activité) et une mission de conseil (devoir de réserve ou cadeaux disproportionnés par exemple).

Le collège se réunit environ 10 fois par an et chaque agent peut le saisir, directement ici : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/signalement-d-une-alerte-interne.

PLF 2026

La secrétaire générale précise qu’elle ne peut rien en dire aujourd’hui. Les conférences budgétaires sont terminées mais les arbitrages ne sont pas encore rendus. Les discussions ne sont pas terminées, elles sont tendues. Les exigences du ministère de la fonction publique sont très fortes.

Pour CFDT Agriculture, cela ne préjuge rien de bon pour 2026…

Télétravail

Aucune forfaitisation de l’indemnité télétravail n’est envisagée en AC et en DRAAF.

En DDI, il y a quatre paiements par an, un par trimestre. Les trois premiers sont forfaitaires sur la base de l’autorisation de télétravail, le 4ème est une régularisation sur la base du nombre de jours réels de télétravail.

Contractuels

L’administration travaille à la rédaction d’un guide sur les droits et obligations des contractuels

Signature dématérialisée des contrats : il sera bientôt possible d’apposer la signature sans avenant papier.

Le calendrier envisagé est juillet 2025 dans l’enseignement agricole, novembre 2025 pour les ACEN, janvier 2026 en DRAAF et AC, juin 2026 dans les DDI.

Handicap

Le taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap au MASA qui était de 3,52% en 2021 est passé à 5,36% en 2025. L’objectif est d’atteindre le taux de 6 % fixé par la loi.

Pour soutenir cette dynamique, le MASA a organisé cette année deux campagnes de promotion par voie de détachement des fonctionnaires ayant la qualité de BOETH, l’une dans les corps administratifs, l’autre dans les corps techniques. La première campagne, qui a suscité un fort intérêt, a permis d’assurer la promotion de quatre secrétaires administratifs et d’un attaché d’administration. La seconde campagne, en cours, vise à assurer la promotion d’un agent en qualité d’ISPV, d’un agent en qualité d’élève IAE, et de deux agents en qualité de TSMA principal dans la spécialité techniques et économie agricoles (TEA), sachant que les lauréats devront suivre une scolarité.

CMO et prévoyance

Le MASA ne délivre plus d’arrêté en cas de CMO > 90 jours. Afin que la prévoyance puisse abonder le salaire à demi-traitement, tout agent concerné peut solliciter une attestation.

Récupération des heures supplémentaires

En DRAAF comme en AC, les agents peuvent récupérer 0,5 jours par mois contre 1 jour par mois en DDI. Le sujet va être mis sur la table dans le cadre de l’accord QVCT.

Qualité de vie et conditions de travail

Les négociations vont reprendre très prochainement.

Institut national de l’information géographique et forestière'); toolTips('.classtoolTips220','

Institut national de l’information géographique et forestière'); toolTips('.classtoolTips220','